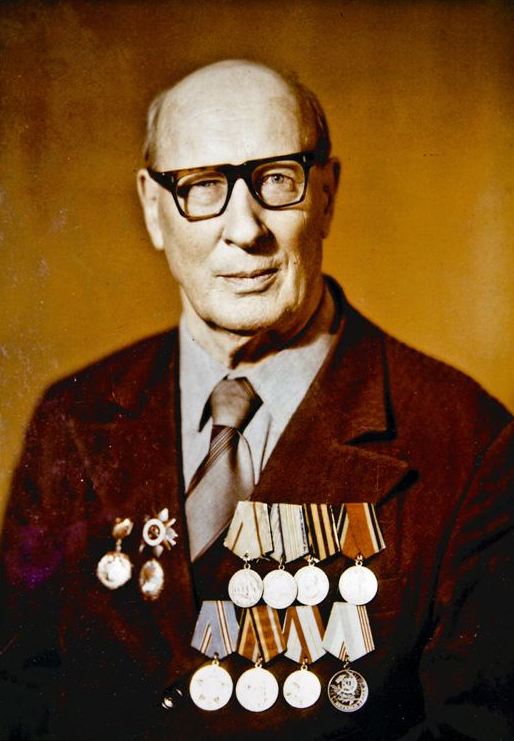

В 1967 году в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции группе старых большевиков за заслуги  перед трудящимися и вклад в развитие города было присвоено звание Почетный гражданин города Липецка. В числе первых Почетных граждан был Михаил Аристархович Шуваев (1881-1974), участник революционных событий 1905-1906 годов, первый комиссар почты и телеграфа Липецкого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В 2021 году исполняется 140 лет со дня его рождения.

перед трудящимися и вклад в развитие города было присвоено звание Почетный гражданин города Липецка. В числе первых Почетных граждан был Михаил Аристархович Шуваев (1881-1974), участник революционных событий 1905-1906 годов, первый комиссар почты и телеграфа Липецкого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В 2021 году исполняется 140 лет со дня его рождения.

Вступив в 1903 году в ряды РСДРП, Шуваев испытал на себе все трудности и опасности революционной работы, жизнь в ссылке, каторжный труд, побег. Спасаясь от агентов царской охранки, менял адреса и страны: Сибирь - Дальний Восток – Китай – Япония – США – Россия.

Детство

М.А. Шуваев родился 9 ноября 1881 года в семье крестьянина села Трубетчино Лебедянского уезда Тамбовской губернии (ныне – Добровский район Липецкой области). Отец с матерью работали на сахарном заводе, принадлежавшем графу М.П. Толстому. С семи лет работал на помещичьей свекловичной плантации и Михаил, получая зарплату по 15 копеек за два дня [1]. После смерти матери отец, вновь женившись, перевез семью в Липецк. Здесь Михаил окончил церковно-приходскую школу и устроился учеником в ювелирно-часовую мастерскую, где проработал пять лет.

Революционная деятельность

Вступление молодого рабочего-часовщика Михаила Шуваева в липецкую подпольную организацию РСДРП совпало с волной стачечного движения. В рабочей и крестьянской среде царила тревожная, напряженная атмосфера: приближалась революция 1905 года. По заданию организации он работал в тайной типографии, находившейся на Усманской улице в доме купца Шелехова, в подвале здания мастерской дамских шляп «Венский шик».

Вступление молодого рабочего-часовщика Михаила Шуваева в липецкую подпольную организацию РСДРП совпало с волной стачечного движения. В рабочей и крестьянской среде царила тревожная, напряженная атмосфера: приближалась революция 1905 года. По заданию организации он работал в тайной типографии, находившейся на Усманской улице в доме купца Шелехова, в подвале здания мастерской дамских шляп «Венский шик».

На гектографе печатал листовки с призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Условия труда были тяжелые: часами в затхлом помещении без дневного света, постоянно в нервном напряжении, угнетало чувство опасности. В те годы подпольщику грозили не только арест и ссылка, нередко его ожидала смертная казнь. Михаил Аристархович вспоминал: «Прокламации и листовки распространялись нами в городе среди приказчиков всех магазинов. На моем обеспечении были также небольшие предприятия: чугуно-литейный завод Милованова; спирто-водочный завод Вогау /Мариинский/; сальня купцов братьев Сидоровых и другие...» [1].

Во избежание ареста ему приходилось время от времени перебираться в Елец, где в доме наследников Милениных на Кладбищенской улице продолжалась работа по изданию брошюр и прокламаций: «От спячки – к стачке, от стачки – к вооруженному восстанию, от восстания – к победе. Таков наш путь, путь рабочего класса» [1]. В октябре 1906 года орловский губернатор сообщил в Департамент полиции, что в Ельце обнаружена тайная типография с ручным типографским станком, шрифтом и с полным набором на станке прокламации, озаглавленной «Товарищи!», которые в последнее время разбрасывались по городу [1]. В кармане Михаила Шуваева при обыске нашли 60 прокламаций. В июле 1906 года он был осужден Московской Судебной Палатой на вечную ссылку в Сибирь. Позже стало известно, что арест Шуваева и провал тайной типографии были делом рук липецких провокаторов: ювелира Соболева и учащегося Рингольда, а также ельчан – кузнеца Драгунова и слесаря Ермакова [1].

В эмиграции

В 1911 году во время работ по прокладке шоссейной дороги в сибирской тайге политический преступник Шуваев бежал из-под стражи. Тайшет, Нижнеудинск, Иркутск, Чита, станция Маньчжурия, Харбин - начальные этапы его будущей многолетней одиссеи по городам и странам ближнего и дальнего зарубежья. Получив от надежных товарищей «железный паспорт» - законный документ, удостоверяющий личность на имя Тузовского Филиппа Дмитриевича (этот паспорт М.А. Шуваев хранил всю жизнь и после своей фамилии часто ставил подпись – Тузовский), Михаил Аристархович обосновался в китайском городе Гирин, где работал часовщиком в магазине английской фирмы «Гарри Фукс». В то время въезд в Китай никем не ограничивался. Иностранцы, проживающие в Поднебесной, подчинялись не местным законам, а законам государства, подданными которого состояли. Китайское правительство не имело права предоставлять убежище политическим иммигрантам. М.А. Шуваев вспоминал: «Когда русское посольство вздумало меня арестовать, то по всему северо-восточному Китаю был разослан следующий циркуляр: «Русско-подданный, именующий себя Тузовским, объявляется вне закона, поэтому все знающие его местоприбывание обязаны заявить в ближайшее русское консульство. Те же, кто будет давать ему убежище, будут отвечать по всем строгостям закона Российской Империи. Подпись: Крупенский. Полномочный министр Российской Империи в Пекине» [1].

Предупрежденный об угрозе ареста верными людьми Шуваев перебрался в Дайрен (Дальний), оттуда – пароходом в Японию, в Иокогаму, где находился патронат помощи евреям, эмигрирующим в Америку. Благодаря своим скромным познаниям в области еврейского языка, Михаил Аристархович «воспользовался теми же привилегиями, как и евреи, что дало… возможность попасть в Америку за счет американских капиталистов-миллионеров» [1]. В Сиэтле он зарабатывал на жизнь чистильщиком вагонов на железной дороге фирмы «Northen Pacific», затем рабочим на судостроительном заводе, где принимал участие в строительстве парохода для России.

Возвращение на родину

В начале марта 1917 года американские газеты сообщили о февральской революции в России и отречении от престола императора Николая II. Путь на родину был свободен. В сентябре 1917 года М.А. Шуваев вернулся в Липецк и сразу же включился в борьбу за новую жизнь. При местном Совдепе он вместе с товарищами – старыми партийцами организовал первую коммунистическую ячейку, которая стала ядром растущей организации коммунистов Липецка. В мае 1918 года М.А. Шуваев был назначен комиссаром почты, телеграфа и телефонной сети Липецкого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

В начале марта 1917 года американские газеты сообщили о февральской революции в России и отречении от престола императора Николая II. Путь на родину был свободен. В сентябре 1917 года М.А. Шуваев вернулся в Липецк и сразу же включился в борьбу за новую жизнь. При местном Совдепе он вместе с товарищами – старыми партийцами организовал первую коммунистическую ячейку, которая стала ядром растущей организации коммунистов Липецка. В мае 1918 года М.А. Шуваев был назначен комиссаром почты, телеграфа и телефонной сети Липецкого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Трудовая деятельность

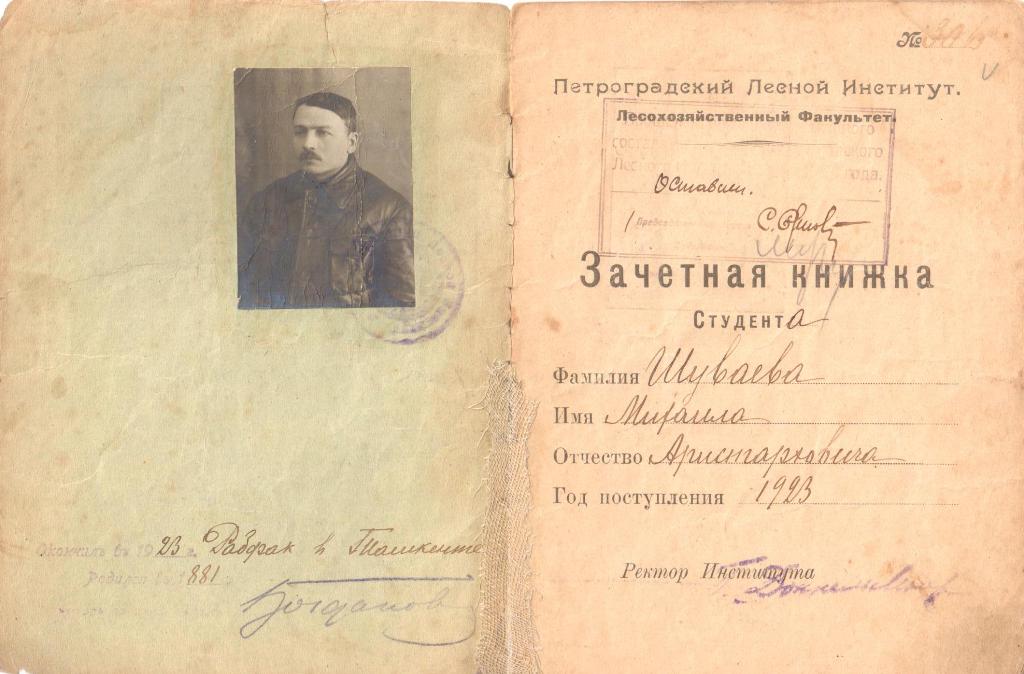

В 1920 году из-за открывшегося туберкулеза легких Михаил Аристархович уехал на лечение в Ташкент, навсегда покинув наши края. Вся его дальнейшая жизнь прошла вдалеке от родных мест: Туркестан, Северный Кавказ, Дальний Восток, Средняя Азия. В 1923 году Шуваев закончил рабфак Ташкентского университета и поступил в Петроградский лесной институт, трудился в лесной промышленности. На пенсию он вышел в 1951 году, жил в подмосковном поселке Клязьма, являлся пенсионером союзного значения. Михаил Аристархович никогда не терял связь с земляками, приезжал в Липецк, встречался с общественностью, архивными и музейными работниками. В фондах нашего музея хранятся ценнейшие документальные источники: фотографии, документы, воспоминания, переданные лично Почетным гражданином нашего города М.А. Шуваевым.

В 1920 году из-за открывшегося туберкулеза легких Михаил Аристархович уехал на лечение в Ташкент, навсегда покинув наши края. Вся его дальнейшая жизнь прошла вдалеке от родных мест: Туркестан, Северный Кавказ, Дальний Восток, Средняя Азия. В 1923 году Шуваев закончил рабфак Ташкентского университета и поступил в Петроградский лесной институт, трудился в лесной промышленности. На пенсию он вышел в 1951 году, жил в подмосковном поселке Клязьма, являлся пенсионером союзного значения. Михаил Аристархович никогда не терял связь с земляками, приезжал в Липецк, встречался с общественностью, архивными и музейными работниками. В фондах нашего музея хранятся ценнейшие документальные источники: фотографии, документы, воспоминания, переданные лично Почетным гражданином нашего города М.А. Шуваевым.

Список источников:

- Краткая автобиография Шуваева Михаила Аристарховича, 1955 г., машинопись / ЛОКМ

Зав. отделом истории Селезнёва Н. Е.

Через 100 лет, во время Русско-японской войны ротмистром Валентином Михайловичем Кульчинским были написаны «Советы молодому офицеру». Документ состоял из 3-х глав:

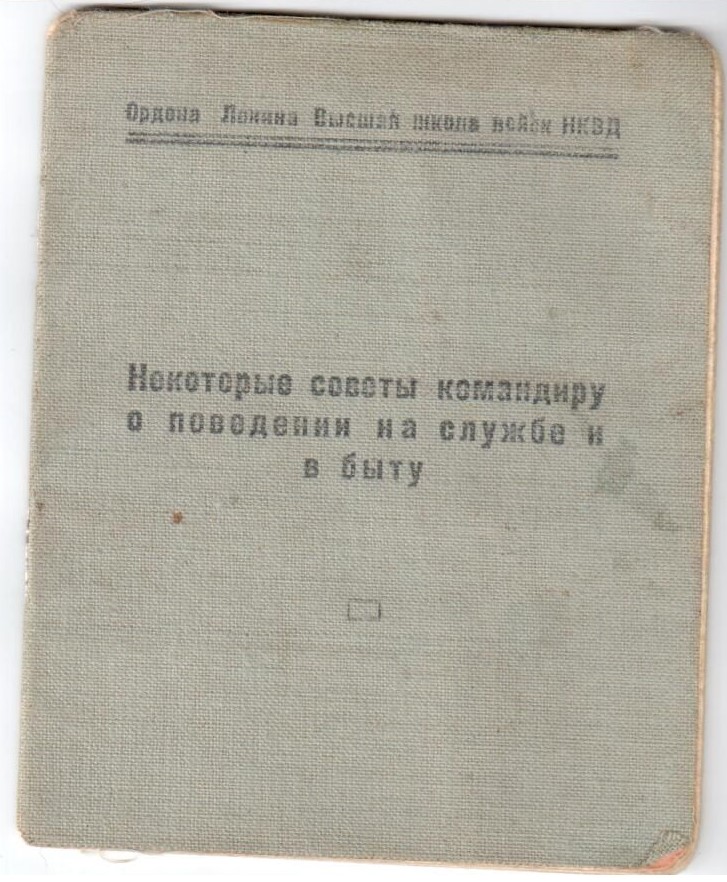

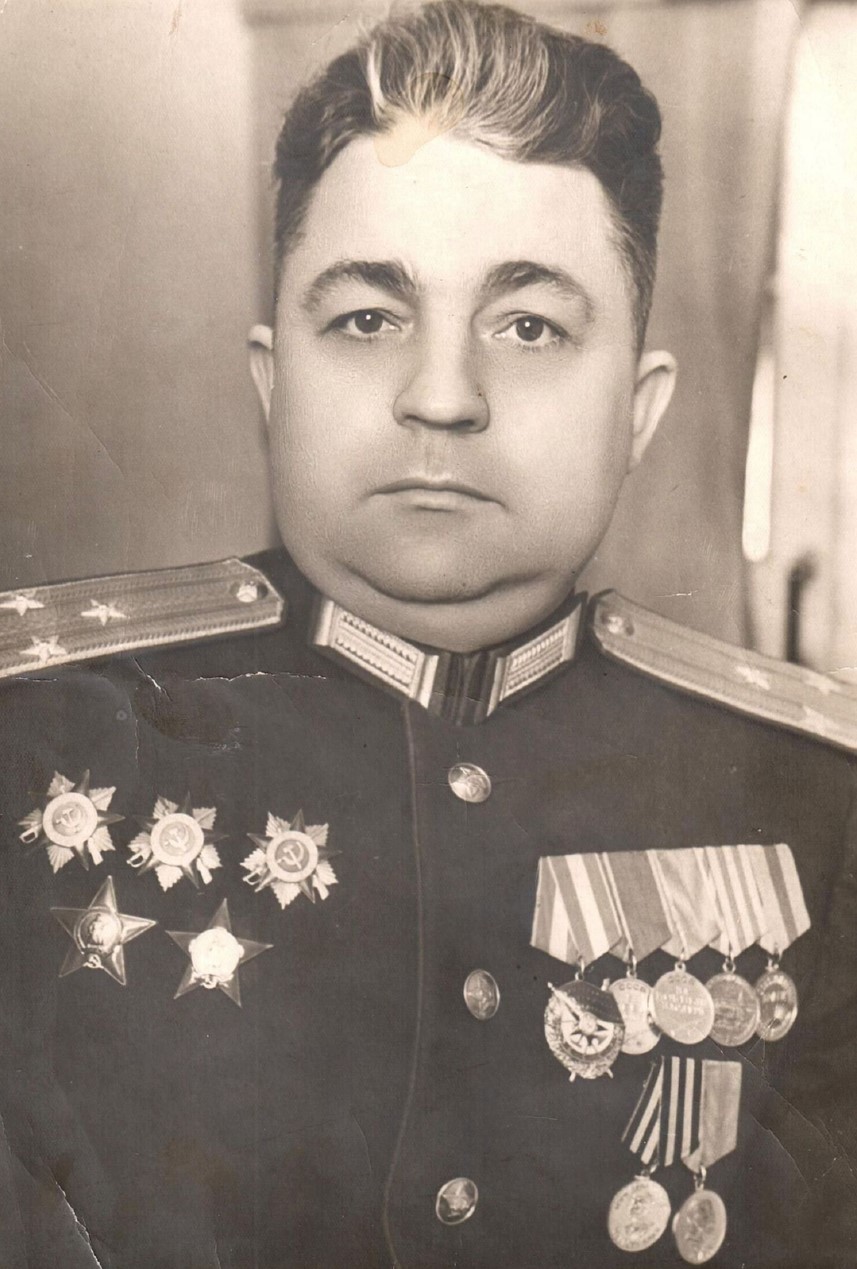

Через 100 лет, во время Русско-японской войны ротмистром Валентином Михайловичем Кульчинским были написаны «Советы молодому офицеру». Документ состоял из 3-х глав: Выпуск брошюры «Некоторые советы командиру о поведении на службе и в быту» на рубеже 40-х годов, наверное, был не случайным. И связано это с необходимостью «повышения авторитета командира». «Советы должны были оказать некоторую помощь командиру в его работе по привитию своему подчинённому навыков повседневного выполнения, в духе уставных требований, правил поведения на службе, в обществе и в быту» [2]. Во вступлении говорилось: «Дело чести каждого советского офицера – быть достойным этого звания и с гордостью носить свой мундир с традиционными русскими погонами» [2].

Выпуск брошюры «Некоторые советы командиру о поведении на службе и в быту» на рубеже 40-х годов, наверное, был не случайным. И связано это с необходимостью «повышения авторитета командира». «Советы должны были оказать некоторую помощь командиру в его работе по привитию своему подчинённому навыков повседневного выполнения, в духе уставных требований, правил поведения на службе, в обществе и в быту» [2]. Во вступлении говорилось: «Дело чести каждого советского офицера – быть достойным этого звания и с гордостью носить свой мундир с традиционными русскими погонами» [2]. В самом начале брошюры помещён даже не совет, а указание, которое каждый офицер обязательно должен исполнить: «Тот, кто надел военный мундир, должен помнить, что располагать собою по личному усмотрению он не может, а обязан подчинить свою жизнь и волю порядку, основанному на законах Советского Правительства и на воинских уставах, регламентирующих жизнь, быт и боевую деятельность войск» [2]. Некоторые нестареющие советы были явно заимствованы автором из дореволюционного кодекса чести: «Если тебе приказывает командир, не спрашивай даже в мыслях своих, правильно ли его приказание, а выполняй без колебаний» [2]. Другие принадлежали именно этой эпохе: «Помни указание товарища Сталина о том, что в военное время нужно работать с удвоенной энергией. Любая работа, которую ты выполняешь в военное время, идет на обеспечение нашей победы над врагом» [2].

В самом начале брошюры помещён даже не совет, а указание, которое каждый офицер обязательно должен исполнить: «Тот, кто надел военный мундир, должен помнить, что располагать собою по личному усмотрению он не может, а обязан подчинить свою жизнь и волю порядку, основанному на законах Советского Правительства и на воинских уставах, регламентирующих жизнь, быт и боевую деятельность войск» [2]. Некоторые нестареющие советы были явно заимствованы автором из дореволюционного кодекса чести: «Если тебе приказывает командир, не спрашивай даже в мыслях своих, правильно ли его приказание, а выполняй без колебаний» [2]. Другие принадлежали именно этой эпохе: «Помни указание товарища Сталина о том, что в военное время нужно работать с удвоенной энергией. Любая работа, которую ты выполняешь в военное время, идет на обеспечение нашей победы над врагом» [2]. В музей брошюра поступила от Клавдии Васильевны Бурцевой – Заслуженного врача РФ, Почётного гражданина города Липецка, первого заведующего облздравотделом. После смерти своего мужа она передала в музей его материалы: фотографии, в том числе и периода Великой Отечественной войны, дипломную работу «Разгром Мамонтова и Шкуро под Воронежем и Касторной», а также некоторые документы и эту брошюру. Её муж – Александр Васильевич Бурцев был призван в Красную Армию 1 января 1939 года, воевал на Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. С 1954 по 1961 годы А.В. Бурцев был полковником, заместителем начальника УВД Липецкой области. Вероятно, эту брошюру он получил во время учёбы в Высшей школе НКВД в качестве пособия, поскольку такие книги не могли продаваться в магазинах.

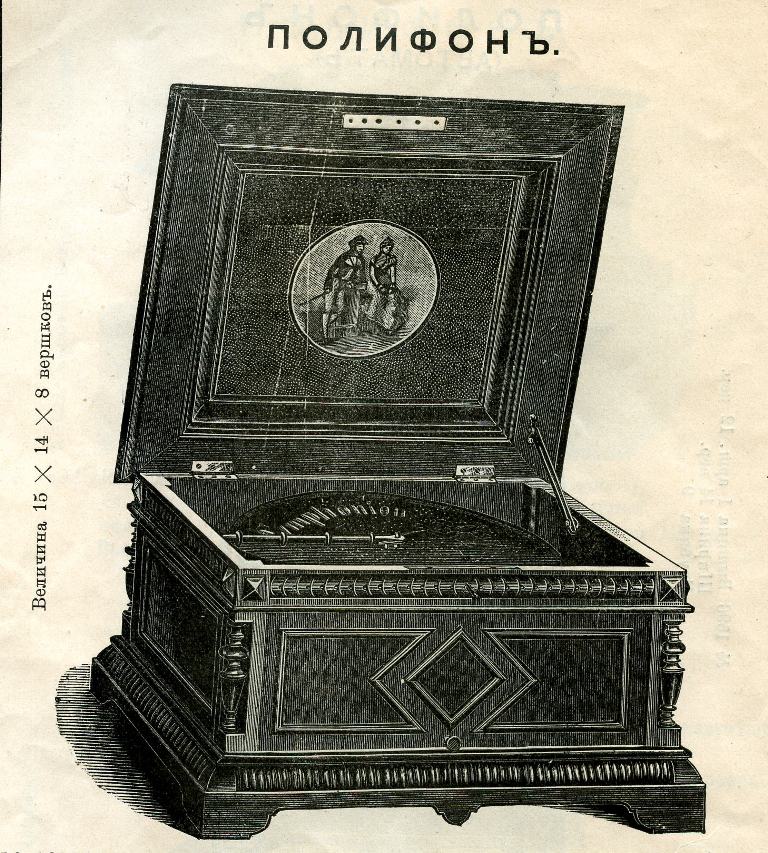

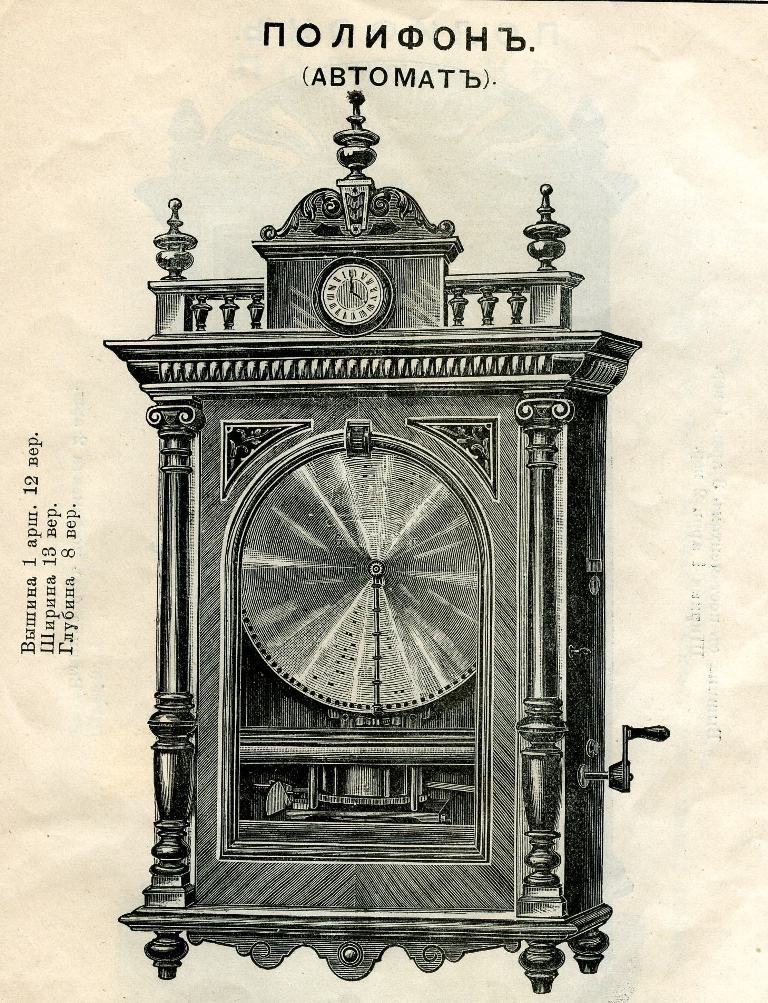

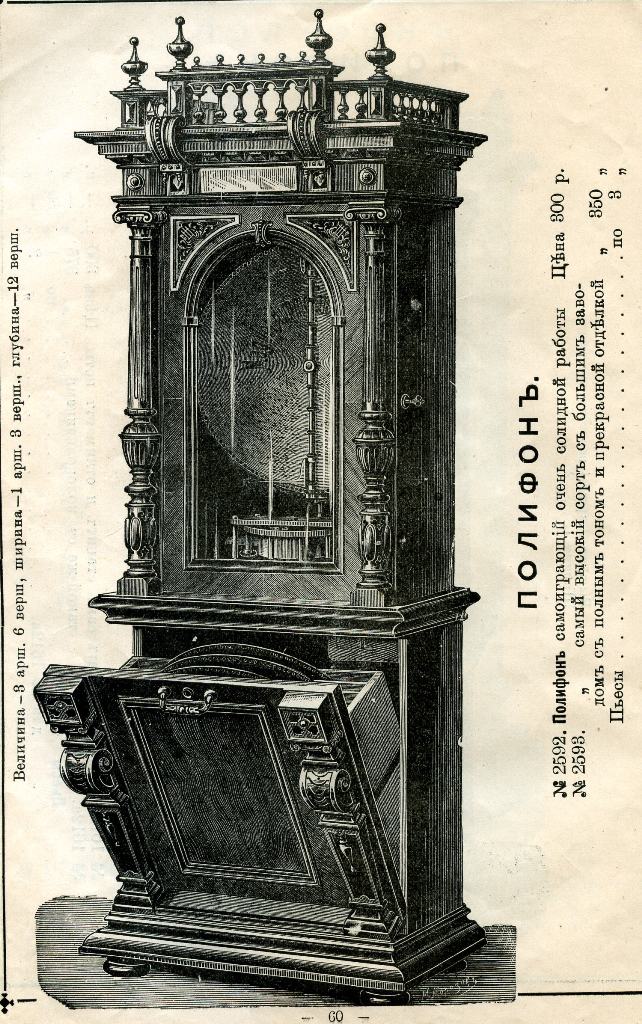

В музей брошюра поступила от Клавдии Васильевны Бурцевой – Заслуженного врача РФ, Почётного гражданина города Липецка, первого заведующего облздравотделом. После смерти своего мужа она передала в музей его материалы: фотографии, в том числе и периода Великой Отечественной войны, дипломную работу «Разгром Мамонтова и Шкуро под Воронежем и Касторной», а также некоторые документы и эту брошюру. Её муж – Александр Васильевич Бурцев был призван в Красную Армию 1 января 1939 года, воевал на Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. С 1954 по 1961 годы А.В. Бурцев был полковником, заместителем начальника УВД Липецкой области. Вероятно, эту брошюру он получил во время учёбы в Высшей школе НКВД в качестве пособия, поскольку такие книги не могли продаваться в магазинах. В книге учёта музыкальных инструментов и звуковоспроизводящих устройств нашего музея под номером один значится очень интересный предмет - полифон. Он был изготовлен в городе Орле в конце 19 века. На деревянном корпусе полифона прикреплена металлическая пластинка с надписью: «Депо музыкальных инструментов В.Н. Петинова». Этот полифон является одним из раритетов Липецкого областного краеведческого музея.

В книге учёта музыкальных инструментов и звуковоспроизводящих устройств нашего музея под номером один значится очень интересный предмет - полифон. Он был изготовлен в городе Орле в конце 19 века. На деревянном корпусе полифона прикреплена металлическая пластинка с надписью: «Депо музыкальных инструментов В.Н. Петинова». Этот полифон является одним из раритетов Липецкого областного краеведческого музея. Европейцам и жителям Запада были известны самые разные модификации подобных конструкций - маленькие примитивные табакерки, музыкальные шкатулки, оркестрионы (механические музыкальные инструменты, воспроизводящие музыку в оркестровом звучании), музыкальные альбомы, звучащие кружки. Все эти устройства в основном бытовали в домах мещан и купцов.

Европейцам и жителям Запада были известны самые разные модификации подобных конструкций - маленькие примитивные табакерки, музыкальные шкатулки, оркестрионы (механические музыкальные инструменты, воспроизводящие музыку в оркестровом звучании), музыкальные альбомы, звучащие кружки. Все эти устройства в основном бытовали в домах мещан и купцов. Это и есть механическая запись мелодии, которая может быть воспроизведена при помощи полифона. На боковой панели устройства располагалось отверстие для заводной ручки и прорезь для монет с надписью «5 копеек», опустив в нее указанное количество денег, слушали полюбившиеся музыкальные произведения.

Это и есть механическая запись мелодии, которая может быть воспроизведена при помощи полифона. На боковой панели устройства располагалось отверстие для заводной ручки и прорезь для монет с надписью «5 копеек», опустив в нее указанное количество денег, слушали полюбившиеся музыкальные произведения. В полифоне, который хранится в нашем музее, пружина заводится сверху особым накидным ключом. Внутри имеется специальный металлический диск с крючками, представляющий собой своеобразную нотную запись. Когда пружина заведена, диск вращается, крючки задевают язычки стальной гребёнки, и полифон играет популярную в то время мелодию «Па-д’Эспань». В переводе с французского «Pas d’Espagne» означает «испанский шаг». Это популярный в конце 19 века российский бальный танец с заметным испанским колоритом. Музыкальный размер – ¾. Темп умеренно быстрый.

В полифоне, который хранится в нашем музее, пружина заводится сверху особым накидным ключом. Внутри имеется специальный металлический диск с крючками, представляющий собой своеобразную нотную запись. Когда пружина заведена, диск вращается, крючки задевают язычки стальной гребёнки, и полифон играет популярную в то время мелодию «Па-д’Эспань». В переводе с французского «Pas d’Espagne» означает «испанский шаг». Это популярный в конце 19 века российский бальный танец с заметным испанским колоритом. Музыкальный размер – ¾. Темп умеренно быстрый. Историк и краевед А.Ф. Мартынов

Историк и краевед А.Ф. Мартынов Алексей Фёдорович родился в 1911 году в деревне Стариково Смоленской губернии в крестьянской семье. В 1928 году окончил Каширский сельскохозяйственный техникум, а незадолго до начала Великой Отечественной войны, в 1938 году, – Ленинградский государственный университет. После окончания университета преподавал историю в Астраханском педагогическом институте имени С.М. Кирова.

Алексей Фёдорович родился в 1911 году в деревне Стариково Смоленской губернии в крестьянской семье. В 1928 году окончил Каширский сельскохозяйственный техникум, а незадолго до начала Великой Отечественной войны, в 1938 году, – Ленинградский государственный университет. После окончания университета преподавал историю в Астраханском педагогическом институте имени С.М. Кирова. Благополучно складывалась семейная жизнь учёного. Его внучка Ольга Мартынова вспоминала: «Моя бабушка, Антонина Ивановна, была коренной москвичкой, из семьи богатых купцов второй гильдии. О своём происхождении она особо не распространялась, но всегда помнила и гордилась… Дед, Алексей Фёдорович Мартынов никаких родовитых корней не имел, родился в крестьянской семье в Смоленской губернии. Однако их семейному союзу это ничуть не помешало, так как оба были целеустремлёнными, умными, сильными и талантливыми людьми. И ещё очень любили детей. Когда началась война, у молодого папаши Алексея Мартынова (ему было тогда около 30 лет), их было уже четверо» [3].

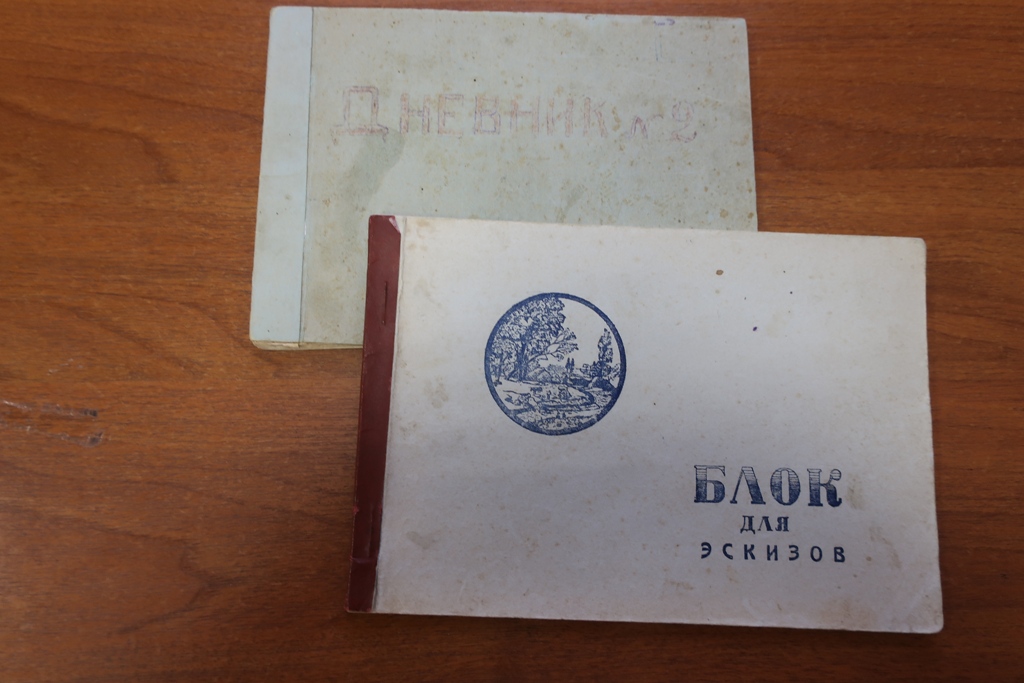

Благополучно складывалась семейная жизнь учёного. Его внучка Ольга Мартынова вспоминала: «Моя бабушка, Антонина Ивановна, была коренной москвичкой, из семьи богатых купцов второй гильдии. О своём происхождении она особо не распространялась, но всегда помнила и гордилась… Дед, Алексей Фёдорович Мартынов никаких родовитых корней не имел, родился в крестьянской семье в Смоленской губернии. Однако их семейному союзу это ничуть не помешало, так как оба были целеустремлёнными, умными, сильными и талантливыми людьми. И ещё очень любили детей. Когда началась война, у молодого папаши Алексея Мартынова (ему было тогда около 30 лет), их было уже четверо» [3]. тетради, дающие нам представления о буднях войны. В них кратко и чётко изложены самые важные события текущего дня и приведена информация: списки прибывших красноармейцев, подсчёт перевезённых грузов, представления на награждения, какое продовольствие получено, сколько раненых, оценка действий командиров.

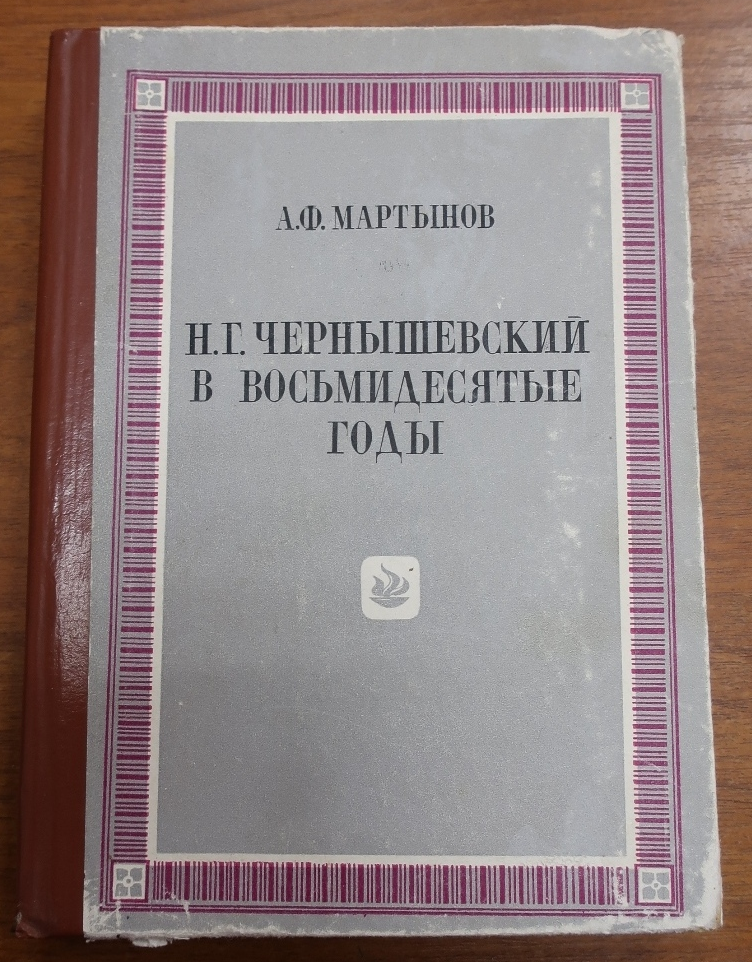

тетради, дающие нам представления о буднях войны. В них кратко и чётко изложены самые важные события текущего дня и приведена информация: списки прибывших красноармейцев, подсчёт перевезённых грузов, представления на награждения, какое продовольствие получено, сколько раненых, оценка действий командиров. После войны в дружной семье Мартыновых родились ещё четверо детей. Алексей Фёдорович преподавал историю в вузах Астрахани, Могилёва, Мурома и продолжал исследования, посвящённые жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского. Об этом свидетельствуют записи о Чернышевском, сделанные с 29 июля по 1 августа 1945 года на чистых страницах в конце военного дневника Мартынова [5]. В 1952 году А.Ф. Мартынов успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Жизнь и деятельность революционного демократа Н.Г. Чернышевского в период Астраханской ссылки (1883 - 1889)». А в 1982 году вышла в свет книга А.Ф. Мартынова «Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы», которая подводила итог труда всей его жизни.

После войны в дружной семье Мартыновых родились ещё четверо детей. Алексей Фёдорович преподавал историю в вузах Астрахани, Могилёва, Мурома и продолжал исследования, посвящённые жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского. Об этом свидетельствуют записи о Чернышевском, сделанные с 29 июля по 1 августа 1945 года на чистых страницах в конце военного дневника Мартынова [5]. В 1952 году А.Ф. Мартынов успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Жизнь и деятельность революционного демократа Н.Г. Чернышевского в период Астраханской ссылки (1883 - 1889)». А в 1982 году вышла в свет книга А.Ф. Мартынова «Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы», которая подводила итог труда всей его жизни. В 1955 году большая семья Мартыновых переехала в Липецк, и Алексей Фёдорович с 1955 по 1960 год был заведующим кафедрой истории СССР в Липецком педагогическом институте.

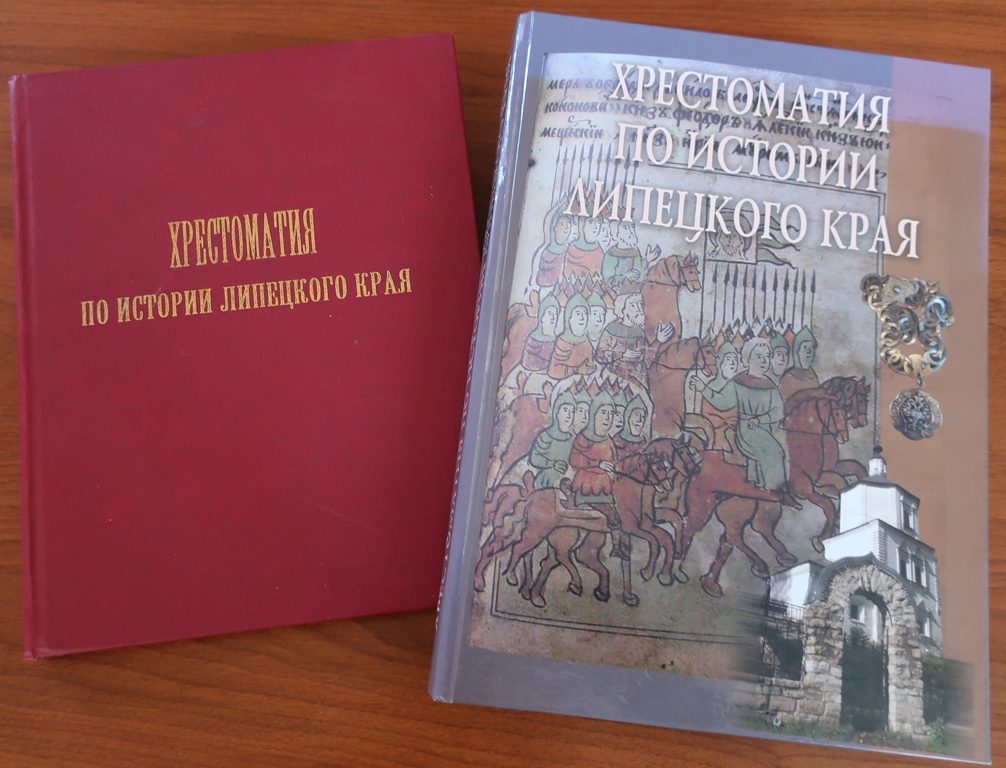

В 1955 году большая семья Мартыновых переехала в Липецк, и Алексей Фёдорович с 1955 по 1960 год был заведующим кафедрой истории СССР в Липецком педагогическом институте. Большое внимание уделял Алексей Фёдорович и изучению истории Липецкого края. Он был автором таких известных книг, как «Из прошлого Липецкого края» (1959 год), «Краткая история Липецкого края: краеведческое пособие по истории СССР для 7-10 классов» (1979 год). Последний период его жизни был посвящён созданию «Хрестоматии по истории Липецкого края». Она была полностью подготовлена к печати в 1988 году, но издана только 7 лет спустя очень малым тиражом - всего 300 экземпляров. Второе издание, включавшее историю XX века, появилось позднее.

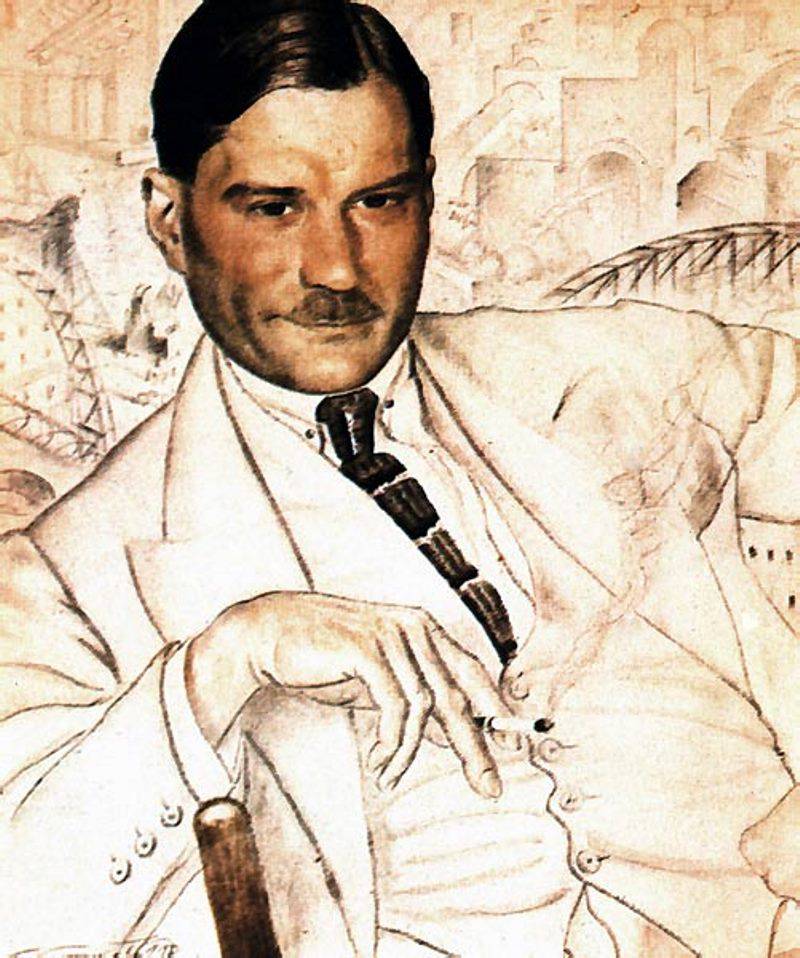

Большое внимание уделял Алексей Фёдорович и изучению истории Липецкого края. Он был автором таких известных книг, как «Из прошлого Липецкого края» (1959 год), «Краткая история Липецкого края: краеведческое пособие по истории СССР для 7-10 классов» (1979 год). Последний период его жизни был посвящён созданию «Хрестоматии по истории Липецкого края». Она была полностью подготовлена к печати в 1988 году, но издана только 7 лет спустя очень малым тиражом - всего 300 экземпляров. Второе издание, включавшее историю XX века, появилось позднее. В многоликой русской литературе XX века много загадочных и непонятных фигур. Именно таким неразгаданным автором можно назвать нашего земляка, уроженца Лебедяни, Евгения Ивановича Замятина. Интерес к личности и творчеству этого писателя в России обозначился в 90-е годы XX века и не ослабевает до сих пор, но и сегодня оценки Евгения Замятина как писателя и человека очень различны и противоречивы.

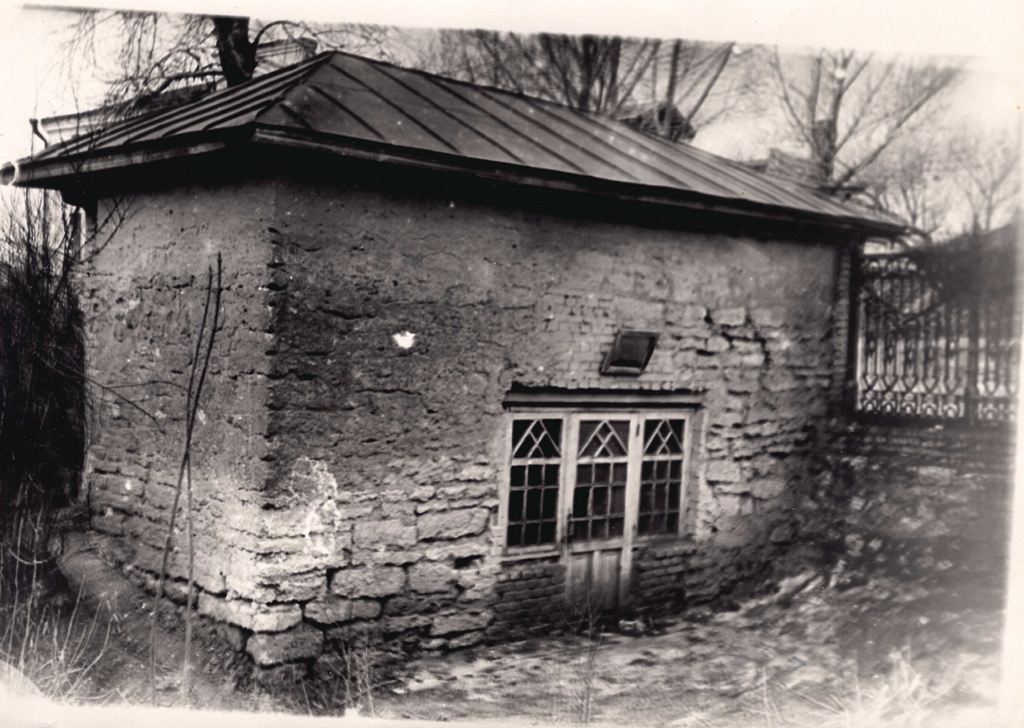

В многоликой русской литературе XX века много загадочных и непонятных фигур. Именно таким неразгаданным автором можно назвать нашего земляка, уроженца Лебедяни, Евгения Ивановича Замятина. Интерес к личности и творчеству этого писателя в России обозначился в 90-е годы XX века и не ослабевает до сих пор, но и сегодня оценки Евгения Замятина как писателя и человека очень различны и противоречивы. Яркие образы, необычные сравнения рождались у писателя именно в Лебедяни, где он родился в слободе Покровской, в семье священника. Отец писателя, Иван Дмитриевич умел и любил работать руками, он сам отстроил дом, что и сегодня стоит на улице Ситникова.

Яркие образы, необычные сравнения рождались у писателя именно в Лебедяни, где он родился в слободе Покровской, в семье священника. Отец писателя, Иван Дмитриевич умел и любил работать руками, он сам отстроил дом, что и сегодня стоит на улице Ситникова. В нашем музее хранятся некоторые предметы мебели из этого просторного и уютного дома.

В нашем музее хранятся некоторые предметы мебели из этого просторного и уютного дома. Буфет в конце XIX- начале XX века стал необходимым и очень популярным предметом мебели. Буфет из дома Замятиных темный, строгий, высокий. В таком буфете хранили и посуду, продукты питания. Дверцы буфета закрывались на ключ, чтобы предотвратить мелкие хищения сладостей.

Буфет в конце XIX- начале XX века стал необходимым и очень популярным предметом мебели. Буфет из дома Замятиных темный, строгий, высокий. В таком буфете хранили и посуду, продукты питания. Дверцы буфета закрывались на ключ, чтобы предотвратить мелкие хищения сладостей. Венские стулья снискали себе славу самых крепких. В фондах ЛОКМ хорошо сохранился венский стул из дома Замятиных, простой и крепкий, он и сегодня надежен и устойчив.

Венские стулья снискали себе славу самых крепких. В фондах ЛОКМ хорошо сохранился венский стул из дома Замятиных, простой и крепкий, он и сегодня надежен и устойчив. Зеркала на рубеже веков уже перестали быть предметом роскоши и стали обязательным атрибутом. Огромное зеркало в массивной черной раме придавало таинственности и отражало все внутреннее убранство комнаты.

Зеркала на рубеже веков уже перестали быть предметом роскоши и стали обязательным атрибутом. Огромное зеркало в массивной черной раме придавало таинственности и отражало все внутреннее убранство комнаты. Даже беглый взгляд на мебель Замятиных дает возможность понять, что хозяева дома не стремились обставить его в каком-то едином стиле или следовать моде и поражать воображение гостей. Мебель приобреталась или делалась по необходимости. Но это разноцветье и разнообразие форм мебели создавали в небольших комнатах особую атмосферу уюта и тепла. Мерцание огромного зеркала, мягкий отсвет бронзы подсвечников, глубина темных книжных шкафов – всё это рождало особый мир дома – тихой, надежной пристани, куда всегда будет стремиться душою наш герой.

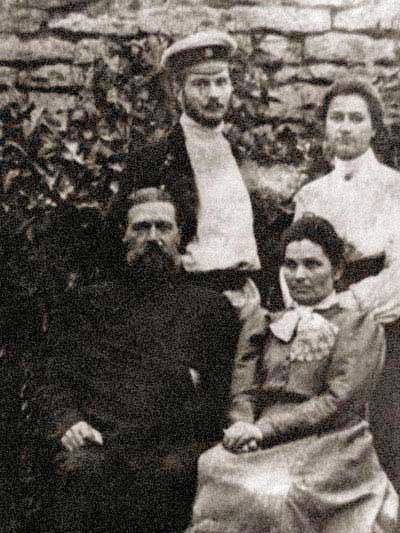

Даже беглый взгляд на мебель Замятиных дает возможность понять, что хозяева дома не стремились обставить его в каком-то едином стиле или следовать моде и поражать воображение гостей. Мебель приобреталась или делалась по необходимости. Но это разноцветье и разнообразие форм мебели создавали в небольших комнатах особую атмосферу уюта и тепла. Мерцание огромного зеркала, мягкий отсвет бронзы подсвечников, глубина темных книжных шкафов – всё это рождало особый мир дома – тихой, надежной пристани, куда всегда будет стремиться душою наш герой. В доме Замятиных сразу сложилась особая атмосфера доверительности и искренности, любви и уважения. Евгению Замятину повезло родиться в дружной, патриархальной семье духовно близких друг другу людей. Родители писателя, Мария Александровна, урожденная Платонова, и Иван Дмитриевич происходили из духовного сословия. Конечно, их знакомство, а затем и брак состоялись прежде всего по воле родителей. Но отношения молодых людей с самого начала были наполнены большим, светлым и искренним чувством, о чем свидетельствуют письма. «О, милый, Ты не суди моей тоски… Невзгоды жизни так рано встретили меня и так неожиданно, что может быть, раз и навсегда отравили, надломили мою молодую, не привыкшую к длительным бурям жизнь, не будь у меня опоры. Но Провидение явилось в одно время грознокарающим и милующим: оно мне дало Тебя, Тебя, которому я отдалась всею душой. Твой милый образ занимает слишком много места в моем сердце, а потому и значит для него многое… Вот когда-то уж Ты приедешь? Я высчитываю просто часы до приезда Твоего. Признаюсь, т.е. до безумия была бы рада видеть Тебя скорее, как можно» [3]. Эти строки из письма семнадцатилетней Марии Платоновой своему жениху Иван Замятину написаны примерно за год до венчания. Но эту силу, свежесть и глубину чувства родители Евгения Замятина пронесли через всю жизнь.

В доме Замятиных сразу сложилась особая атмосфера доверительности и искренности, любви и уважения. Евгению Замятину повезло родиться в дружной, патриархальной семье духовно близких друг другу людей. Родители писателя, Мария Александровна, урожденная Платонова, и Иван Дмитриевич происходили из духовного сословия. Конечно, их знакомство, а затем и брак состоялись прежде всего по воле родителей. Но отношения молодых людей с самого начала были наполнены большим, светлым и искренним чувством, о чем свидетельствуют письма. «О, милый, Ты не суди моей тоски… Невзгоды жизни так рано встретили меня и так неожиданно, что может быть, раз и навсегда отравили, надломили мою молодую, не привыкшую к длительным бурям жизнь, не будь у меня опоры. Но Провидение явилось в одно время грознокарающим и милующим: оно мне дало Тебя, Тебя, которому я отдалась всею душой. Твой милый образ занимает слишком много места в моем сердце, а потому и значит для него многое… Вот когда-то уж Ты приедешь? Я высчитываю просто часы до приезда Твоего. Признаюсь, т.е. до безумия была бы рада видеть Тебя скорее, как можно» [3]. Эти строки из письма семнадцатилетней Марии Платоновой своему жениху Иван Замятину написаны примерно за год до венчания. Но эту силу, свежесть и глубину чувства родители Евгения Замятина пронесли через всю жизнь. Важной частью мира юного Евгения Замятина были семейные поездки по монастырям в Лебедяни и Троекурово, в Задонске и Воронеже, посещения Саровской пустыни. Сам писатель оставил нам яркое описание одного из первых своих путешествий по святым местам: «Мне года два-три. Первый раз – люди, множество, толпа. Это – в Задонске: отец и мать поехали туда на шарабане и взяли меня с собой. Церковь, голубой дым, огни, по собачьи лает кликуша, комок в горле…» [2].

Важной частью мира юного Евгения Замятина были семейные поездки по монастырям в Лебедяни и Троекурово, в Задонске и Воронеже, посещения Саровской пустыни. Сам писатель оставил нам яркое описание одного из первых своих путешествий по святым местам: «Мне года два-три. Первый раз – люди, множество, толпа. Это – в Задонске: отец и мать поехали туда на шарабане и взяли меня с собой. Церковь, голубой дым, огни, по собачьи лает кликуша, комок в горле…» [2].