В фондах Липецкого областного краеведческого музея хранятся документы Василия Дмитриевича Иноземцева, человека с удивительной судьбой, которому удалось совершить несколько побегов из немецкого плена, участвовать в движении Сопротивления во Франции, радоваться мирной жизни, детям и внукам.

В фондах Липецкого областного краеведческого музея хранятся документы Василия Дмитриевича Иноземцева, человека с удивительной судьбой, которому удалось совершить несколько побегов из немецкого плена, участвовать в движении Сопротивления во Франции, радоваться мирной жизни, детям и внукам.

Детство и юность

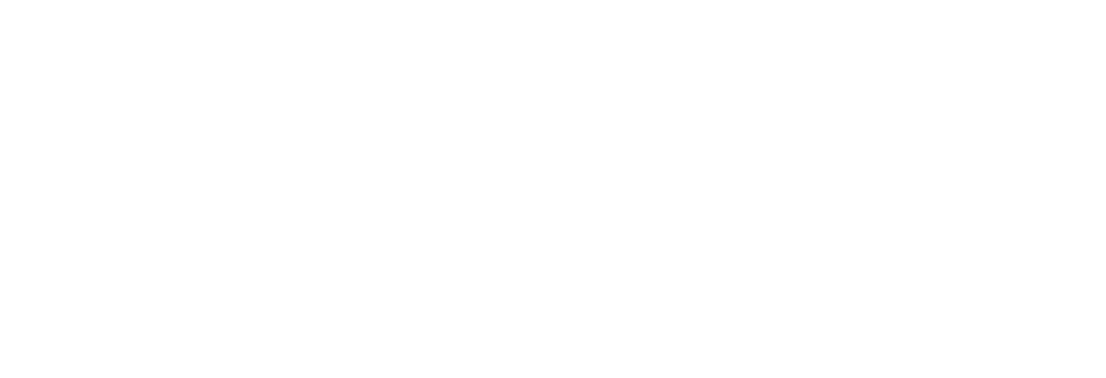

Родился Василий Дмитриевич в 1923 году в селе Бутырки (ныне Грязинского района Липецкой области), а в 1928 году семья переехала в Липецк, где его отец, Дмитрий Платонович Иноземцев, поступил рабочим на Сокольский металлургический завод. Дочь Василия Дмитриевича - Елена Васильевна воспоминает, как отец рассказывал об этом времени: «Жили тогда все бедно. Наша семья размещалась в маленькой комнатке многолюдного барака. Отец работал разнорабочим, а потом истопником на паровозе, который курсировал по заводу. От угольной пыли, которая въедалась легкие, заболел силикозом…» [1].

В 30-е годы XX века активно развивалась авиация, и Василий, как все мальчишки того времени, мечтал быть лётчиком. Он гордился своим земляком легендарным лётчиком Михаилом Васильевичем Водопьяновым, одним из первых получившим звание Героя Советского Союза за спасение экспедиции, исследовавшей трассу Северного  морского пути на пароходе «Семён Челюскин». Василий Иноземцев с восторгом следил за беспосадочным перелётом в Америку Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, Александра Белякова и сам, конечно, мечтал стать лётчиком.

морского пути на пароходе «Семён Челюскин». Василий Иноземцев с восторгом следил за беспосадочным перелётом в Америку Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, Александра Белякова и сам, конечно, мечтал стать лётчиком.

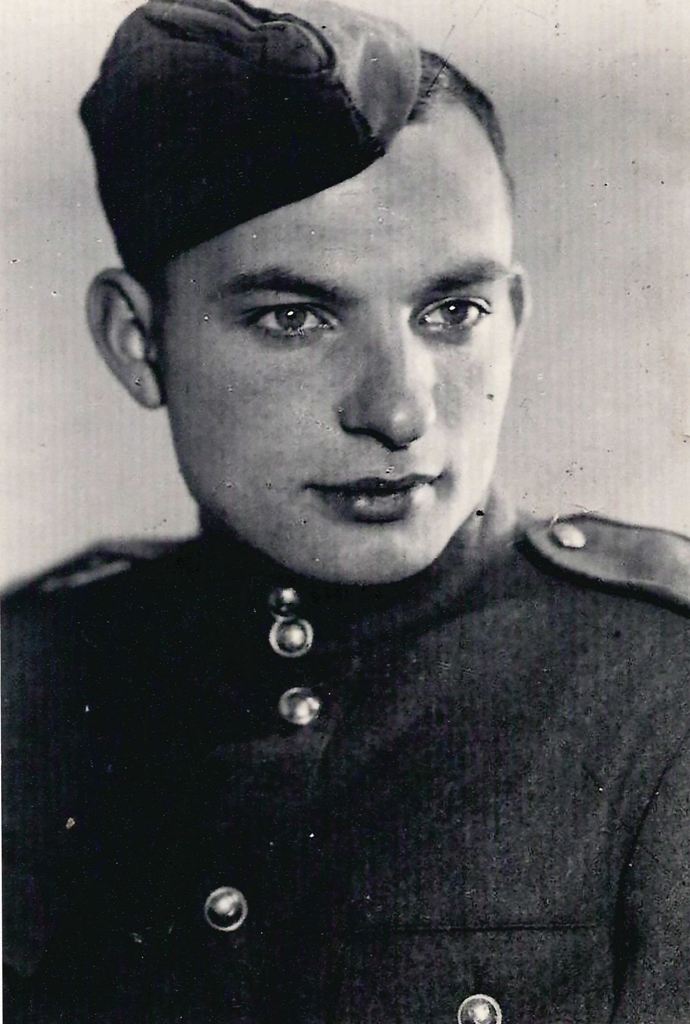

В сентябре 1934 года в Липецке открылся аэроклуб ОСОАВИАХИМ, в который в 1938 году Василий Дмитриевич поступил, приписав себе один год. Вместе с ним учились Митрофан Ануфриев, Михаил Антипов, Сергей Литаврин, ставшие впоследствии Героями Советского Союза. Вместе они обучались лётному делу на самолёте ПО-2, осваивали радиодело, прыгали с парашютом. После учебы в аэроклубе, в октябре 1940 года, В.Д. Иноземцев был зачислен курсантом в Харьковскую авиашколу, а в мае 1941 года его перевели в Черниговскую авиашколу, но доучиться в ней он не успел…

Война. Плен. Первый побег из лагеря для военнопленных

Василий Дмитриевич вспоминал: «22 июня, в воскресенье, мы с товарищем собирались в увольнение. Вдруг приказ – всем оставаться на местах: война! Думали, что это ненадолго, и волновались, чтобы взяли в действующую армию: вдруг не успеем повоевать, и война закончится!» [1].

В сентябре 1941 года В.Д. Иноземцева направили на обучение в школу контрразведки. После короткой подготовки, в октябре 1941 года, Василия Дмитриевича забросили с группой разведчиков на территорию занятой фашистами Украины. Впоследствии он вспоминал: «В тот день была пурга, плохая видимость, дул сильный боковой ветер, но  приказ есть приказ! И 5-7 молодых ребят поздним вечером были десантированы в районе села Николаевка под Днепропетровском. Всё сразу пошло не так. Ветер разметал парашютистов далеко друг от друга. Нас заметили фашисты, открыли огонь и начали преследование. Я не удачно приземлился и сильно травмировал спину. Не мог встать и только слышал звуки перестрелки, приближающийся лай собак. Единственным спасением было небольшое болотце, которое не успело ещё замёрзнуть. Старался отползти туда как можно дальше, понимал, что враги совсем рядом, а собаки готовы разорвать. В какие-то моменты я погружался в ледяную воду и дышал через соломинку, чтобы не обнаружить себя…»[1].

приказ есть приказ! И 5-7 молодых ребят поздним вечером были десантированы в районе села Николаевка под Днепропетровском. Всё сразу пошло не так. Ветер разметал парашютистов далеко друг от друга. Нас заметили фашисты, открыли огонь и начали преследование. Я не удачно приземлился и сильно травмировал спину. Не мог встать и только слышал звуки перестрелки, приближающийся лай собак. Единственным спасением было небольшое болотце, которое не успело ещё замёрзнуть. Старался отползти туда как можно дальше, понимал, что враги совсем рядом, а собаки готовы разорвать. В какие-то моменты я погружался в ледяную воду и дышал через соломинку, чтобы не обнаружить себя…»[1].  Замёрзшего, обессиленного, с переломом позвоночника, его схватили немцы, и начались допросы, побои. Из воспоминаний Василия Дмитриевича: «После очередного допроса меня швырнули в ветхий сарайчик, бросив лишь пучок соломы, а был декабрь (1941), температура около минус тридцати. Оглядевшись, я увидел дырявую крышу, ясное небо и яркие звёзды. Очень хотелось спать, но я понимал, что если уснёшь – конец. Всю ночь я пытался двигаться по этому сарайчику, шевелил всеми пальцами рук и ног. К утру, вышедший немец…, был очень удивлён, увидев меня живым, и привёл в дом…» [1]. Затем он попал в шталаг (от немецкого Stammlager – лагерь военнопленных рядового состава) № 348 оккупированного Днепропетровска.

Замёрзшего, обессиленного, с переломом позвоночника, его схватили немцы, и начались допросы, побои. Из воспоминаний Василия Дмитриевича: «После очередного допроса меня швырнули в ветхий сарайчик, бросив лишь пучок соломы, а был декабрь (1941), температура около минус тридцати. Оглядевшись, я увидел дырявую крышу, ясное небо и яркие звёзды. Очень хотелось спать, но я понимал, что если уснёшь – конец. Всю ночь я пытался двигаться по этому сарайчику, шевелил всеми пальцами рук и ног. К утру, вышедший немец…, был очень удивлён, увидев меня живым, и привёл в дом…» [1]. Затем он попал в шталаг (от немецкого Stammlager – лагерь военнопленных рядового состава) № 348 оккупированного Днепропетровска.

Весной пленных стали вывозить на различные работы, и, несмотря на то, что Василий Дмитриевич был очень слаб, страстное желание выстоять и выжить дало ему силы совершить побег в апреле 1942 года. «Опираясь на две палочки, я шёл на звуки канонады, предполагая пересечь линию фронта. По пути отмечал, где находятся скопления вражеской техники и укреплённые пункты противника. В дороге голодал, случалось, что не ел несколько дней. Просил еду у местных жителей, кто-то пожалеет, покормит, а кто-то нет. Но вскоре, совсем занемог и прилёг у дороги. Мимо проезжал местный крестьянин и, увидев меня, обессиленного и худого, положил на дно телеги, прикрыл сверху соломой и привёз в свой дом. У меня был сильный жар. Наверное, он догадался кто я, но соседям сказал, что я родственник из соседней деревни. Всё это происходило на оккупированной территории и если бы фашисты узнали о том, что в крестьянской семье скрывают бежавшего из плена красноармейца, наверняка истребили бы всю семью, да и всю деревню. Всё его большое семейство относилось ко мне как к родному…, а главное скрывали от фашистов. Время шло, я стал потихоньку вставать. Выходя на крылечко, я прислушивался к канонаде линии фронта. Она всё удалялась. Дальше оставаться у этих людей было опасно. Я решил уходить…»[1].

Однажды, когда Иноземцев пробирался по дорогам оккупированной Украины на восток, он заночевал в сельском клубе. В это время в село нагрянул немецкий патруль с проверкой. Всех, кто вызывал подозрение, хватали и грузили в машину. У Василия Дмитриевича не было документов, его арестовали и опять отправили в Днепропетровскую тюрьму, только в качестве гражданского пленного.

Второй побег. Концлагерь на острове Олдерни

Ночью в тюрьме всех арестованных погрузили в поезд и отправили в Германию. Василий Дмитриевич не мог смириться с жизнью в плену и решил бежать вместе с другими арестованными. Во время движения поезда они выломали доски пола и спрыгнули на железнодорожные пути. Охрана поезда заметила беглецов, несколько человек были убиты, остальные пойманы. И снова плен, снова заколоченный товарный вагон. В.Д. Иноземцев попал в концлагерь на острове Олдерни, расположенный в проливе Ла-Манш в 32 км к западу от Франции. Остров небольшой, всего восемь квадратных километров суши, где силами пленных строились западные оборонительные рубежи Третьего рейха. Из воспоминаний Василия Дмитриевича: «… Я не знал, что строили, у каждого был свой участок. Мы таскали огромные камни. За нами всё время наблюдали автоматчики... Подгоняли палками и прикладами. Кормили очень скудно. В основном давали варёную брюкву и немного хлеба. Я видел, как измождённых пленных забивали до смерти, видел и как обессилевших, но ещё живых людей объедали крысы. Каждое утро из бараков выносили трупы….» [1]. От тяжёлой работы у него болела спина, он с трудом передвигался с палкой и однажды надзиратель, угрожая ему пистолетом, грозился его убить. Но другой подошедший немец увёл его на работу на кухню: «На кухне мне было полегче. Я чистил картошку и брюкву, мыл чугуны. … Спустя несколько месяцев немного окреп…» [1].

Третий побег из концлагеря. Франция

С небольшого пятачка земли в проливе Ла-Манш, казалось, бежать некуда и невозможно. Но с первого дня пребывания в концлагере Василий Дмитриевич  начал строить план побега: «Собралась небольшая группа людей, готовых к побегу. Это были поляки, чехи, несколько русских. Мы тщательно подготовились: исследовали местность, узнали время смены караула, договорились с местным жителем, что он в назначенном месте оставит нам лодку… В тот день был сильный ливень. Караульные попрятались в укрытие… К моменту, когда надо было бежать, несколько человек отказались – видимо побоялись. Нас осталось трое» [1]. Двое миновали колючую проволоку удачно, а третий её задел, зазвенели консервные банки, и вся охрана лагеря была поднята на поиски беглецов. В море лодку с советскими пленными подобрал французский баркас. Капитан баркаса дал им старую одежду и, спрятав их в угольном ящике, перевёз на другую сторону пролива в порт Шербур. Там они с товарищем расстались, так было безопаснее.

начал строить план побега: «Собралась небольшая группа людей, готовых к побегу. Это были поляки, чехи, несколько русских. Мы тщательно подготовились: исследовали местность, узнали время смены караула, договорились с местным жителем, что он в назначенном месте оставит нам лодку… В тот день был сильный ливень. Караульные попрятались в укрытие… К моменту, когда надо было бежать, несколько человек отказались – видимо побоялись. Нас осталось трое» [1]. Двое миновали колючую проволоку удачно, а третий её задел, зазвенели консервные банки, и вся охрана лагеря была поднята на поиски беглецов. В море лодку с советскими пленными подобрал французский баркас. Капитан баркаса дал им старую одежду и, спрятав их в угольном ящике, перевёз на другую сторону пролива в порт Шербур. Там они с товарищем расстались, так было безопаснее.

Участник французского Сопротивления

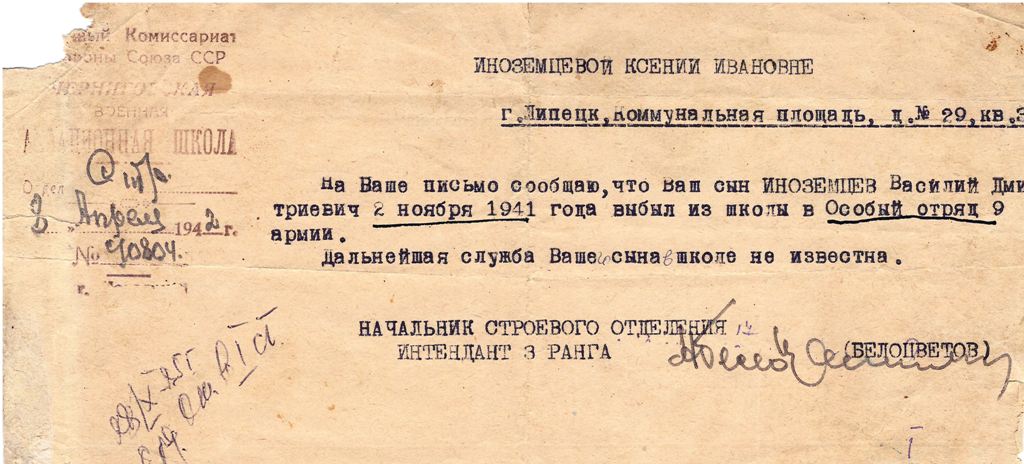

Несколько дней В.Д. Иноземцев прятался в порту, потом решился подойти к портовым рабочим. Они поняли, что он беглый русский военнопленный, дали еду и одежду. Какое-то время Василий Дмитриевич жил и работал с ними, позже они познакомили его с французскими коммунистами-подпольщиками, которые привели его в отряд Сопротивления под командованием Эмиля Болюфо.

С 16 февраля 1943 года Василий Дмитриевич стал членом этого отряда, действовавшего в окрестностях  города Маме (Сарт), и участвовал в акциях саботажа и диверсиях. В отряде он был связным, потом руководителем группы. «Ещё отец рассказывал о французских патриотах», - вспоминает его дочь Елена Васильевна, - «которые боролись с фашистами в подполье. К сожалению, я не запомнила их имён. В семейном архиве есть фотографии этих людей. Все они рисковали жизнями во имя свободы Франции. Помогая отряду Сопротивления, они были связаны с отцом явками, паролями, представляли конспиративные квартиры» [1].

города Маме (Сарт), и участвовал в акциях саботажа и диверсиях. В отряде он был связным, потом руководителем группы. «Ещё отец рассказывал о французских патриотах», - вспоминает его дочь Елена Васильевна, - «которые боролись с фашистами в подполье. К сожалению, я не запомнила их имён. В семейном архиве есть фотографии этих людей. Все они рисковали жизнями во имя свободы Франции. Помогая отряду Сопротивления, они были связаны с отцом явками, паролями, представляли конспиративные квартиры» [1].

26 августа 1944 года в Париже состоялся парад в честь освобождения Франции, в котором принимали участие не только вооружённые силы, но и отряды Сопротивления. В одном из них шагал по Парижу Василий Дмитриевич Иноземцев. «Я с французскими товарищами приехал в Париж, чтобы участвовать в параде. Своими глазами увидел Эйфелеву башню, Собор парижской Богоматери и красивых француженок…», - вспоминал он.

После парада состоялся приём у правительства Франции, где председатель коммунистической партии Франции Морис Терез лично вручал высокие награды особо отличившимся воинам. «За командование группой партизан, смелость и решительность в борьбе с фашистами… отец получил чин капитана французской армии и был награждён Военным крестом», - вспоминает дочь В.Д. Иноземцева Елена Васильевна.

Победа. Возвращение домой. Жизнь без войны

До 15 октября 1944 года Василий Дмитриевич находился в отряде Сопротивления. Командир отряда выдал ему справку, в которой говорилось, что Иноземцев Василий, бывший красноармеец, бежал из концлагеря и присоединился к отряду Сопротивления. Эта справка впоследствии помогла ему пройти все проверки.

В апреле 1945 года Василий Дмитриевич был направлен в 149-й запасной полк Готской окружной комендатуры, служил шофёром у коменданта в звании рядового (был лишён офицерского звания и французской награды «Военный крест»). Победу встретил в Германии. В 1946 году Иноземцев был комиссован из-за травмы, полученной в 1941 году, и вернулся в Липецк. Травма позвоночника оказалась очень серьёзной, и ему назначили пенсию инвалида войны. «Отец  очень стеснялся быть инвалидом», - вспоминает Елена Васильевна Иноземцева, - «очень скучал по авиации, но из-за здоровья о небе нужно было забыть… Первая запись в его трудовой книжке датируется 1946 годом: Городская станция юных техников, инструктор авиамодельного кружка» [1].

очень стеснялся быть инвалидом», - вспоминает Елена Васильевна Иноземцева, - «очень скучал по авиации, но из-за здоровья о небе нужно было забыть… Первая запись в его трудовой книжке датируется 1946 годом: Городская станция юных техников, инструктор авиамодельного кружка» [1].

С 1950 по 1955 год Василий Дмитриевич работал инструктором-авиамоделистом в спецшколе ВВС. Эти специальные школы готовили юношей 8-10 классов для поступления в различные военные училища. Многие из его учеников потом стали летчиками, а Анатолий Филипченко – летчиком-космонавтом.

Пятьдесят лет Василий Дмитриевич Иноземцев работал с мальчишками, многие из которых считались трудными, их приводили к нему для перевоспитания, а он помог им стать лётчиками, инженерами и просто хорошими людьми.

Список источников:

- Воспоминания Е.В. Качкиной // ЛОКМ.

Научный сотрудник экскурсионно-выставочного отдела Никифорова Т.В.

Среди них особый интерес представляют 2 коллекции, переданные в ЛОКМ в 2012 и 2015 годах руководителем клуба Владимиром Фёдоровичем Татарниковым. 19 октября 2012 года в фонды музея от него поступила коллекция из 45 предметов - это фрагменты оружия и предметы военного обихода [3]. 7 июля 2015 года была передана коллекция предметов советского и иностранного вооружения в количестве 22 единиц [4].

Среди них особый интерес представляют 2 коллекции, переданные в ЛОКМ в 2012 и 2015 годах руководителем клуба Владимиром Фёдоровичем Татарниковым. 19 октября 2012 года в фонды музея от него поступила коллекция из 45 предметов - это фрагменты оружия и предметы военного обихода [3]. 7 июля 2015 года была передана коллекция предметов советского и иностранного вооружения в количестве 22 единиц [4]. В сентябре 1939 года специально для него была разработана пусковая установка, обозначавшаяся как МУ-2 (механизированная установка, второй образец). Установка была создана на базе грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6. Она имела 16 направляющих, на которых подвешивались снаряды. Все 16 снарядов можно было выпустить за 7 – 10 секунд [5].

В сентябре 1939 года специально для него была разработана пусковая установка, обозначавшаяся как МУ-2 (механизированная установка, второй образец). Установка была создана на базе грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6. Она имела 16 направляющих, на которых подвешивались снаряды. Все 16 снарядов можно было выпустить за 7 – 10 секунд [5]. 21 июня 1941 года Советским правительством было принято решение о массовом производстве реактивных снарядов М-13 и пусковой установки, получившей официальное название БМ-13 (боевая машина 13) [5]. Эта боевая машина широко известна под народным названием «Катюша». Первой батареей «Катюш» командовал наш земляк - уроженец села Двуречки, гвардии капитан Иван Андреевич Флёров. 14 июля 1941 года батарея дала первые залпы под Оршей и нанесла удар по немецким эшелонами с войсками и боевой техникой.

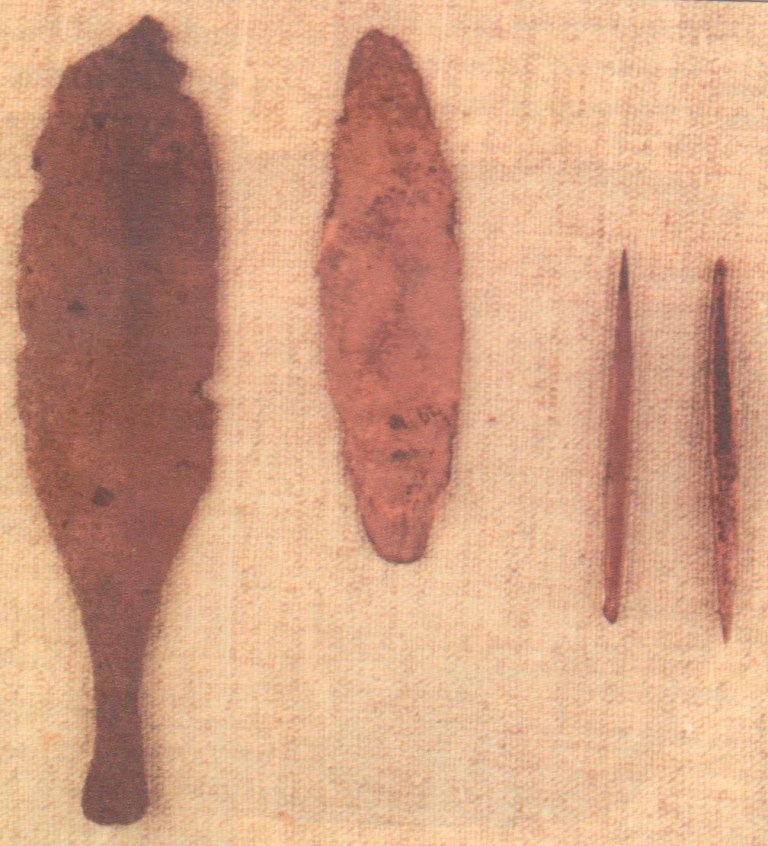

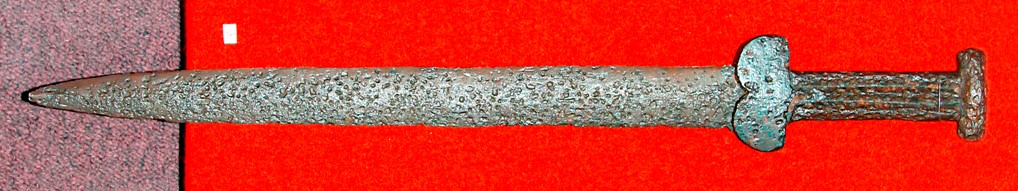

21 июня 1941 года Советским правительством было принято решение о массовом производстве реактивных снарядов М-13 и пусковой установки, получившей официальное название БМ-13 (боевая машина 13) [5]. Эта боевая машина широко известна под народным названием «Катюша». Первой батареей «Катюш» командовал наш земляк - уроженец села Двуречки, гвардии капитан Иван Андреевич Флёров. 14 июля 1941 года батарея дала первые залпы под Оршей и нанесла удар по немецким эшелонами с войсками и боевой техникой. Первые предметы из металла, появившиеся в обиходе местного населения, изготовлены из бронзы – сплава меди и олова. Это ножи, топоры, серпы, рыболовные крючки, шилья – находки весьма редкие, так как сырья для их изготовления на территории Верхнего Дона нет.

Первые предметы из металла, появившиеся в обиходе местного населения, изготовлены из бронзы – сплава меди и олова. Это ножи, топоры, серпы, рыболовные крючки, шилья – находки весьма редкие, так как сырья для их изготовления на территории Верхнего Дона нет.  Химический анализ бронзы позволяет сделать вывод, что его поставляли с Кавказа или Урала. К нам поступали готовые изделия или слитки и заготовки. Население Верхнего Дона освоило плавку металла, холодную ковку, рубку и заточку бронзы, а также сложные приёмы литья. Именно с помощью литья получали основную массу изделий.

Химический анализ бронзы позволяет сделать вывод, что его поставляли с Кавказа или Урала. К нам поступали готовые изделия или слитки и заготовки. Население Верхнего Дона освоило плавку металла, холодную ковку, рубку и заточку бронзы, а также сложные приёмы литья. Именно с помощью литья получали основную массу изделий. Фрагменты таких литейных форм найдены во время раскопок в районе сёл Ярлуково и Двуречки. Металлургия бронзы послужила подготовительным этапом для перехода к чёрной металлургии. Печи шахтного типа, использование принудительного дутья с помощью ручных мехов, когда воздух в домницу (печь для выплавки железа) подавался кожаными мехами по специальной керамической трубке – фурме;

Фрагменты таких литейных форм найдены во время раскопок в районе сёл Ярлуково и Двуречки. Металлургия бронзы послужила подготовительным этапом для перехода к чёрной металлургии. Печи шахтного типа, использование принудительного дутья с помощью ручных мехов, когда воздух в домницу (печь для выплавки железа) подавался кожаными мехами по специальной керамической трубке – фурме;

Это подтверждается находками на славянском поселении у села Казинка Грязинского района в месте затопления Матырского водохранилища. В процессе археологических раскопок там обнаружены многочисленные предметы быта, изготовленные из металла, а также следы их производства в виде остатков металлургического горна (прообраз современной доменной печи), шлаков, слесарных инструментов.

Это подтверждается находками на славянском поселении у села Казинка Грязинского района в месте затопления Матырского водохранилища. В процессе археологических раскопок там обнаружены многочисленные предметы быта, изготовленные из металла, а также следы их производства в виде остатков металлургического горна (прообраз современной доменной печи), шлаков, слесарных инструментов. Среди бытовых вещей можно отметить такие сложные и в то же время достаточно распространённые вещи, как ножи с многослойным лезвием и трубчатые замки. Изготовление из нескольких десятков деталей миниатюрного замка и пружины к нему требовало выполнения не только сложной кузнечной и слесарной работы, но и виртуозной кузнечной сварки, умения паять медью.

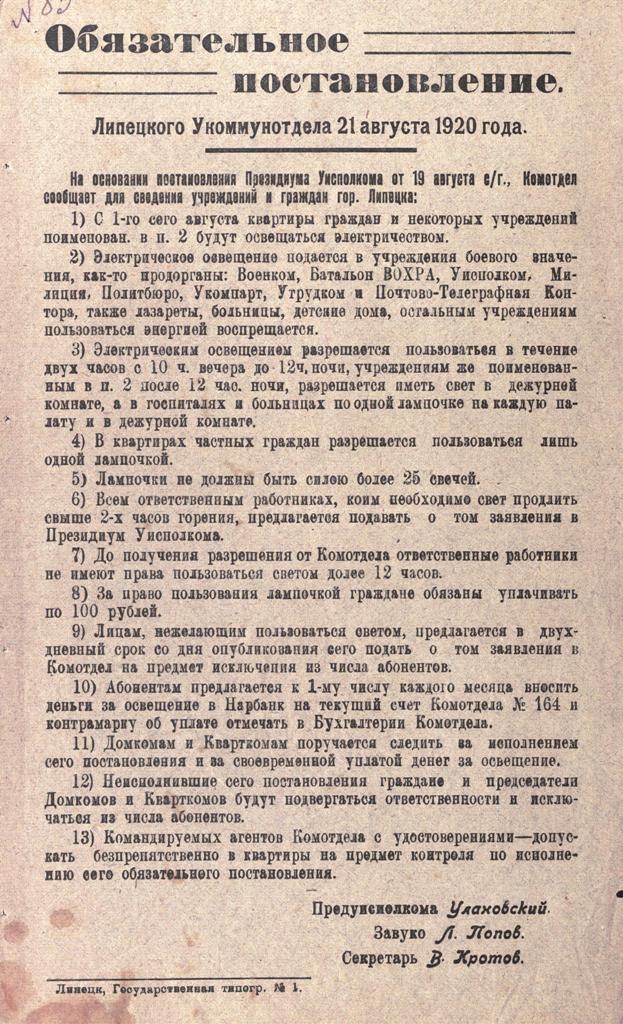

Среди бытовых вещей можно отметить такие сложные и в то же время достаточно распространённые вещи, как ножи с многослойным лезвием и трубчатые замки. Изготовление из нескольких десятков деталей миниатюрного замка и пружины к нему требовало выполнения не только сложной кузнечной и слесарной работы, но и виртуозной кузнечной сварки, умения паять медью. В 1920-е годы стал претворяться в жизнь план ГОЭЛРО (государственный план электрификации Советской России). В фондах ЛОКМ хранятся интересные листовки того времени, рассказывающие о правилах «пользования» электричеством. Так в «Объявлении» председателя исполкома от 24 марта 1920 года сообщалось, что с 23 марта в городе Липецке будет производиться присоединение «в сеть электричества частных абонентов». При этом «Отдел Коммунального Хозяйства объявляет, что гражданам, имеющим в своих квартирах электрические установки, разрешается пользоваться освещением лишь в количестве одной лампочки силою не свыше 25 свечей на семейство. За неисполнение сего у виновных электрическое освещение будет немедленно выключаться» [2].

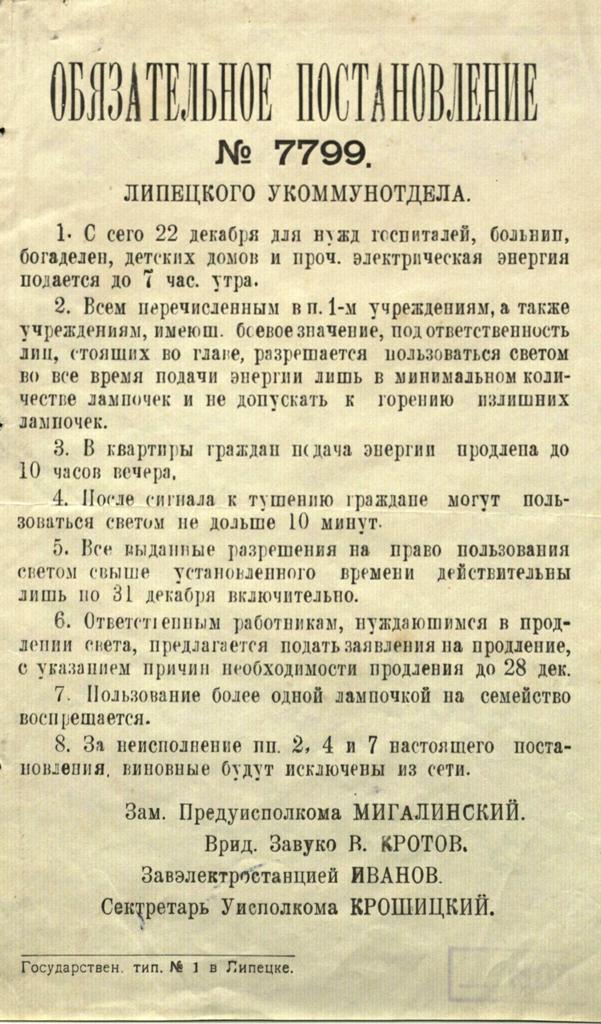

В 1920-е годы стал претворяться в жизнь план ГОЭЛРО (государственный план электрификации Советской России). В фондах ЛОКМ хранятся интересные листовки того времени, рассказывающие о правилах «пользования» электричеством. Так в «Объявлении» председателя исполкома от 24 марта 1920 года сообщалось, что с 23 марта в городе Липецке будет производиться присоединение «в сеть электричества частных абонентов». При этом «Отдел Коммунального Хозяйства объявляет, что гражданам, имеющим в своих квартирах электрические установки, разрешается пользоваться освещением лишь в количестве одной лампочки силою не свыше 25 свечей на семейство. За неисполнение сего у виновных электрическое освещение будет немедленно выключаться» [2]. В декабре того же года согласно «Обязательному постановлению № 7799 Липецкого Укоммунотдела», «подача энергии» «в квартиры граждан» была «продлена до 10 часов вечера». В «постановлении» указывалось, что «после сигнала к тушению граждане могут пользоваться светом не дольше 10 минут». А за неисполнение этого и других пунктов данного документа «виновные будут исключены из сети» [4].

В декабре того же года согласно «Обязательному постановлению № 7799 Липецкого Укоммунотдела», «подача энергии» «в квартиры граждан» была «продлена до 10 часов вечера». В «постановлении» указывалось, что «после сигнала к тушению граждане могут пользоваться светом не дольше 10 минут». А за неисполнение этого и других пунктов данного документа «виновные будут исключены из сети» [4]. Это было неудивительно, так как привычным источником света для людей того времени были свечи и керосиновые лампы. Чаще всего использовались лампы семилинейные (ширина фитиля 7 линий, около 18 мм) и десятилинейные (ширина фитиля 10 линий, около 25 мм. Линия - это мера длины равная 2,54 мм). Десятилинейные давали больше света, но и потребляли больше керосина. Самыми мощными были двадцатилинейные лампы, имевшие трёхлитровый резервуар для керосина, в быту они не использовались, а освещали сцены театров или другие общественные места [7].

Это было неудивительно, так как привычным источником света для людей того времени были свечи и керосиновые лампы. Чаще всего использовались лампы семилинейные (ширина фитиля 7 линий, около 18 мм) и десятилинейные (ширина фитиля 10 линий, около 25 мм. Линия - это мера длины равная 2,54 мм). Десятилинейные давали больше света, но и потребляли больше керосина. Самыми мощными были двадцатилинейные лампы, имевшие трёхлитровый резервуар для керосина, в быту они не использовались, а освещали сцены театров или другие общественные места [7].

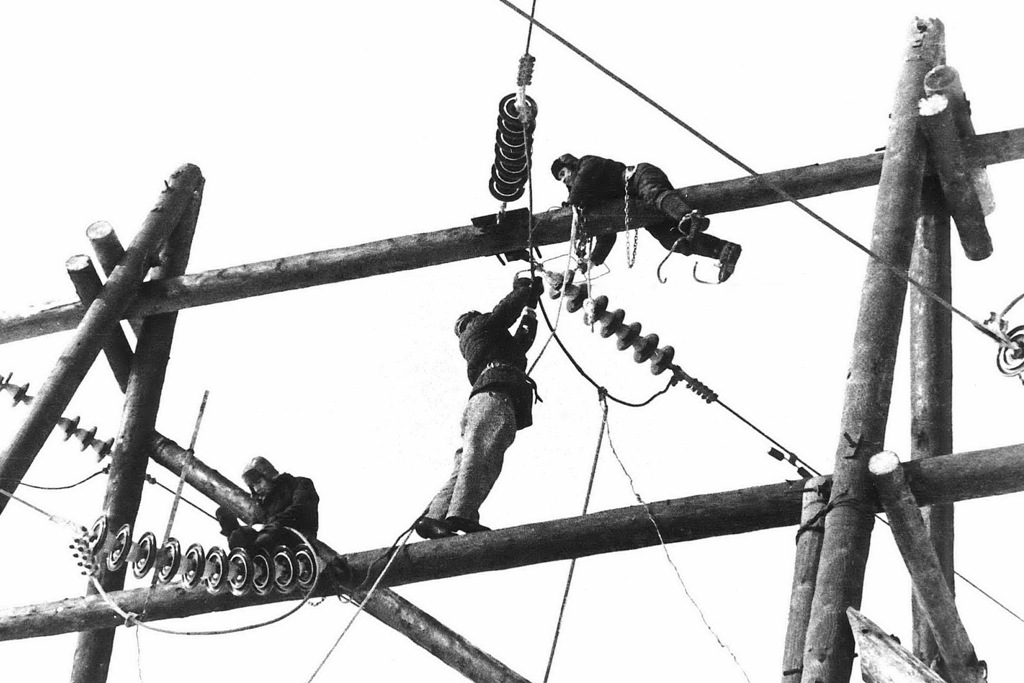

Кошки подобного типа бытовали до конца 70-х годов XX века. В экспозиции Липецкого областного краеведческого музея их можно увидеть в зале «Мы наш, мы новый мир построим», рассказывающем о событиях 1917-1940 годов.

Кошки подобного типа бытовали до конца 70-х годов XX века. В экспозиции Липецкого областного краеведческого музея их можно увидеть в зале «Мы наш, мы новый мир построим», рассказывающем о событиях 1917-1940 годов.