Один из героев замечательного фильма «Офицеры» сказал: «Есть такая профессия – Родину защищать», а мы, липчане, с гордостью можем сказать: «Есть такая профессия – давать стране металл», потому что Липецк по праву называют городом металлургов – людей «огненной профессии».

Здесь находится крупнейший в России производитель стали – Новолипецкий металлургический комбинат. ПАО «НЛМК» – это предприятие с полным металлургическим циклом: от производства сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции – листового металлопроката.

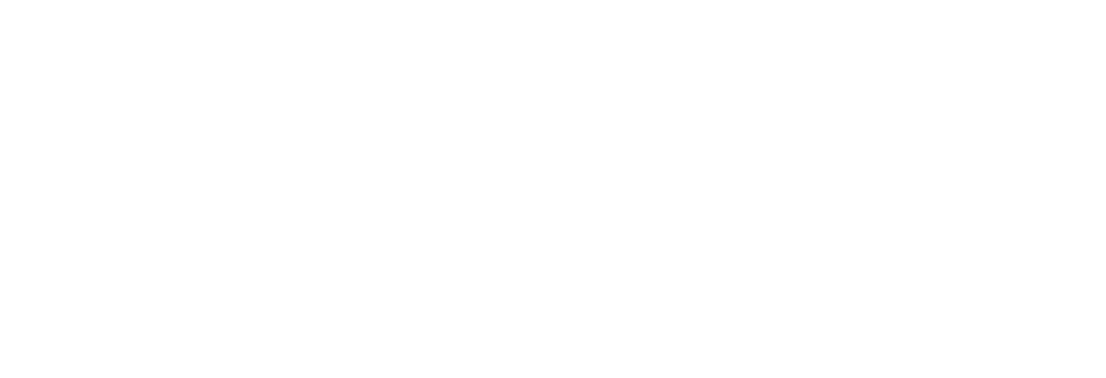

Первый чугун Липецкой Магнитки

25 февраля 1931 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о строительстве в Липецке завода литейного чугуна на местных рудах.

«В марте 1931 года на левом берегу реки Воронеж на месте будущего завода шумел сосновый бор. Первыми сюда пришли лесорубы. Зазвенели пилы, застучали топоры. Три тысячи рабочих валили лес, ставили бараки, возили на лошадях землю. А спустя четыре месяца на основной промышленной площадке уже работали более шестисот землекопов – приступили к рытью котлованов под домну» [1].

Строительство Новолипецкого металлургического завода (НЛМЗ) было объявлено ударной стройкой. Со всех уголков страны ехала в малоизвестный Липецк молодежь. В 1933-1934 годах с крупных металлургических заводов страны – из Магнитогорска, Макеевки, Кузнецкстроя, Азовстали и др. прибыли наиболее квалифицированные специалисты: доменщики, шихтовщики, слесари по ремонту доменного оборудования, подручные на разливке металла. Именно они помогали молодым рабочим овладевать «огненной» профессией.

«…Приближалось время пуска завода. 3-го ноября 1934 года началось опробование оборудования домны, которое продолжалось двое суток. Шестого ноября, вечером, в домну дали горячее дутье. И началась плавка! Всю ночь доменщики внимательно наблюдали за ходом плавки. К утру напряжение достигло предела – и вот, наконец, брызнув снопом ослепительных искр, чугун рванулся на свободу, по желобу устремился в ковш.

«…Приближалось время пуска завода. 3-го ноября 1934 года началось опробование оборудования домны, которое продолжалось двое суток. Шестого ноября, вечером, в домну дали горячее дутье. И началась плавка! Всю ночь доменщики внимательно наблюдали за ходом плавки. К утру напряжение достигло предела – и вот, наконец, брызнув снопом ослепительных искр, чугун рванулся на свободу, по желобу устремился в ковш.

64 тонны чугуна, полученные 7 ноября 1934 года на первой домне, кажутся теперь каплей в потоке металла, производимого на НЛМК сегодня. Но дались они первым строителям, металлургам ценой величайших усилий» [2].

Именно этот день, 7 ноября, день первой плавки чугуна, стал днем рождения будущего гиганта черной металлургии – Новолипецкого металлургического комбината!

В фондах ЛОКМ хранятся фотографии и различные документы участников первой плавки чугуна: Николая Сочнева, Петра Лизнева, Ивана Иванисова. Здесь и автобиография, и выписки из трудовой книжки, и удостоверения к различным наградам.

В фондах ЛОКМ хранятся фотографии и различные документы участников первой плавки чугуна: Николая Сочнева, Петра Лизнева, Ивана Иванисова. Здесь и автобиография, и выписки из трудовой книжки, и удостоверения к различным наградам.

Первая трансформаторная сталь НЛМЗ

«В конце 50-х годов прошлого века, когда на сибирских реках – Иртыше, Лене возводились крупные гидроэлектростанции, ряд западноевропейских фирм, поставлявших в СССР трансформаторную сталь и трубный прокат, объявил нашей стране бойкот, что поставило под удар ход дальнейшего строительства ГЭС. В эти трудные для советской промышленности дни новолипчане заверили правительство: «Будет липецкая трансформаторная сталь». И в 1958 году на НЛМЗ вошел в строй электросталеплавильный цех, который первым в Советском Союзе начал производить трансформаторную сталь. Первая плавка началась в канун нового 1959 года, но в связи с непредвиденными обстоятельствами продолжалась целых семь суток. На восьмые – восемьдесят тонн первой советской трансформаторной стали были получены» [1].

Бригада, участвовавшая в плавке 100-миллионной тонны советской стали.

Второй справа – М.И. Хованский.

Фотография из фондов ЛОКМ

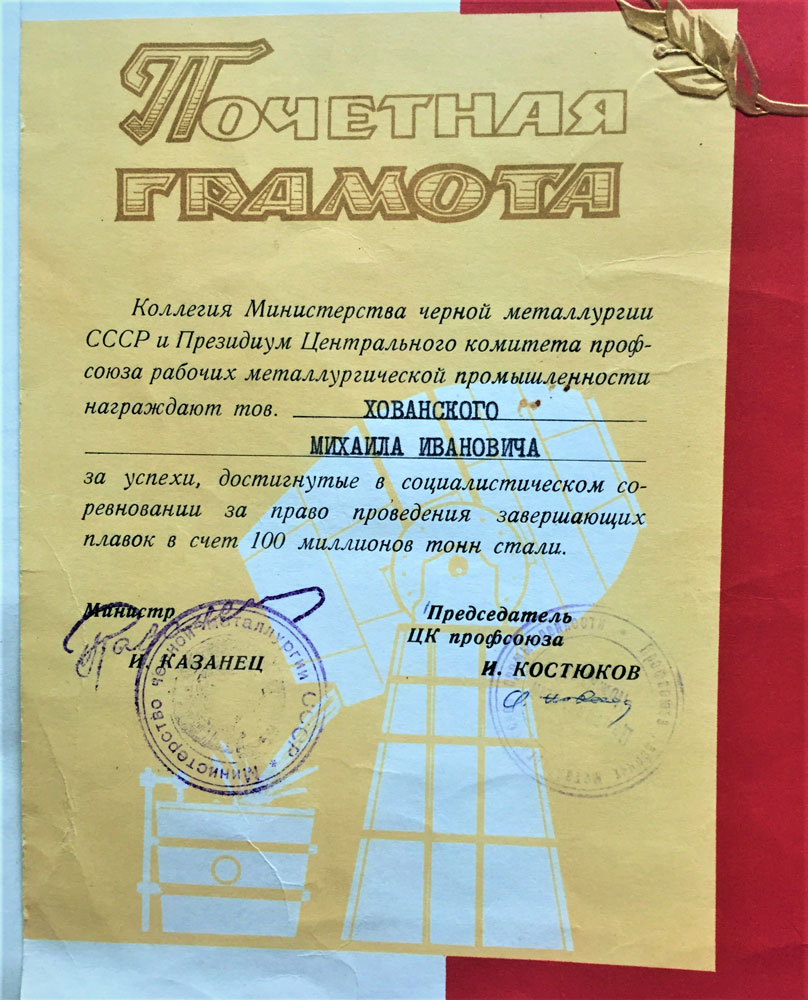

Среди электросталеплавильщиков и представителей министерства, наблюдавших за первой плавкой, был и только что пришедший в цех после службы в рядах Советской армии подручный сталевара Михаил Иванович Хованский. А спустя 9 лет, 24 декабря 1967 года Михаил Иванович, ставший к тому времени первым подручным сталевара, удостоился чести принять участие в плавке 100-миллионной тонны советской стали в составе бригады сталевара, Героя Социалистического Труда Павла Андриановича Озерова.

Все участники этой юбилейной плавки были награждены Почетными грамотами завода и Министерства Черной металлургии, а также памятными медалями.

Все участники этой юбилейной плавки были награждены Почетными грамотами завода и Министерства Черной металлургии, а также памятными медалями.

Более 30 лет проработал М.И. Хованский сталеваром в сталеплавильном цехе, передавая свой богатый опыт молодому поколению металлургов. В 1977 году ему было присвоено звание «Лучший шеф-наставник НЛМЗ», его имя занесено в Книгу Почета Новолипецкого металлургического комбината.

Главные металлурги: горновые и сталевары

Горновой доменной печи.

Источник изображения: https://ugmk.com/press/corporate

Доменная печь - основа основ черной металлургии. В доменном цехе трудятся люди разных специальностей, но особое место среди них занимает «горновой» - человек, который работает у самого низа печи – горна, где накапливается стекающий сверху чугун.

Задача горнового – вовремя открыть лётки (каналы в горне для выпуска чугуна и шлака), «встретить» первый металл, отделить чугун от шлака, направляя расплавленные потоки по разным желобам. И следить, чтобы металл тек непрерывно, своевременно устраняя заторы в желобах.

Жидкий чугун сливается в чугуновозные ковши, которые отправляются в сталеплавильные цехи для выплавки стали.

Выплавка стали - сложный технологический процесс, и управляют им сталевары, главная обязанность которых – контроль за работой печи (конвертера или электропечи) и ее обслуживанием.

Сталевар.

Источник изображения: https://m.123ru.net/kremenchug/10561482/

Работа у горновых и сталеваров очень тяжелая и опасная, они работают возле огня и пышущего жаром раскаленного металла, где температура даже на приличном расстоянии от печи порядка 50-60°C и выше. Поэтому и рабочая одежда у «людей огненной профессии» особенная, позволяющая выстоять в такую жару, не получить ожоги и травмы [3].

Средства индивидуальной защиты

Существуют типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам металлургической промышленности и металлургических производств [3].

Существуют типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам металлургической промышленности и металлургических производств [3].

Рабочая одежда горнового – «спецовка», суконный или войлочный костюм, обшитый негорючим материалом. Войлок как основной материал был выбран давно – несколько десятков лет назад.

Особенность войлока – он не горит, а медленно тлеет. Искра, случайно попавшая на одежду, не сможет прожечь материал насквозь.

Рукавицы огнеупорные надежно защищают руки от ожогов и жара от печи. Длина рукавиц – 36 см.

Шьют их из натурального шерстяного шинельного сукна и обшивают кожевенным спилком 1,1-1,4 мм. Спилок – внутренний слой натуральной кожи, получаемый в результате ее расслоения (после снятия лицевого слоя).

Шьют их из натурального шерстяного шинельного сукна и обшивают кожевенным спилком 1,1-1,4 мм. Спилок – внутренний слой натуральной кожи, получаемый в результате ее расслоения (после снятия лицевого слоя).

Шляпа металлурга из натурального, плотно свалянного войлока хорошо защищает от высоких температур, искр, брызг раскаленного металла. Широкие поля позволяют уберечь кожу от обгорания и обветривания, защищают глаза от яркого света.

Шляпа металлурга из натурального, плотно свалянного войлока хорошо защищает от высоких температур, искр, брызг раскаленного металла. Широкие поля позволяют уберечь кожу от обгорания и обветривания, защищают глаза от яркого света.

Поверх шляпы горнового надевается лицевой защитный щиток, который крепится к каске.

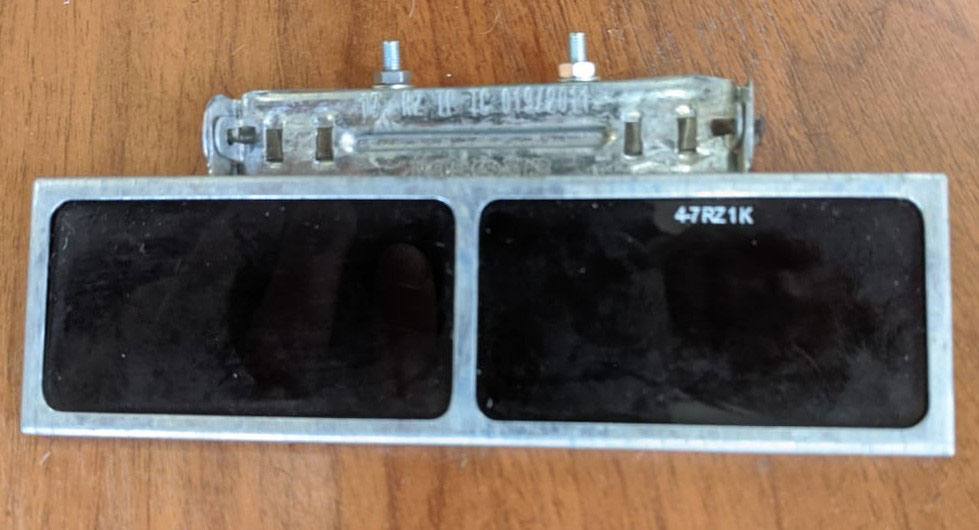

Сталевары дополнительно используют специализированные очки, защищающие глаза от ослепительного свечения кипящей стали.

Работу металлургов, особенно в «горячих» цехах легкой не назовешь, а потому работают здесь только сильные, волевые, поистине трудолюбивые люди, которые гордятся своей «огненной профессией».

Список источников:

- Баюканский А.Б. Лицом к огню. Центрально-Черноземное книжное издательство, г.Воронеж, 1972. С. 6 – 57.

- Адпостенков А.А., Алексеев Г.А. и др. Наш Новолипецкий металлургический. Центрально-Черноземное книжное издательство, г. Воронеж, 1984. С.11, 27

- Приказ Минтруда России от 12.2014 № 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты…». (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 № 36213)

Младший научный сотрудник экскурсионно-выставочного отдела Торшина О.Б.

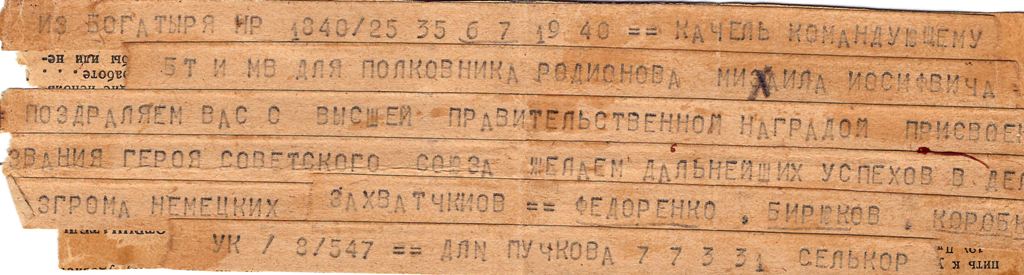

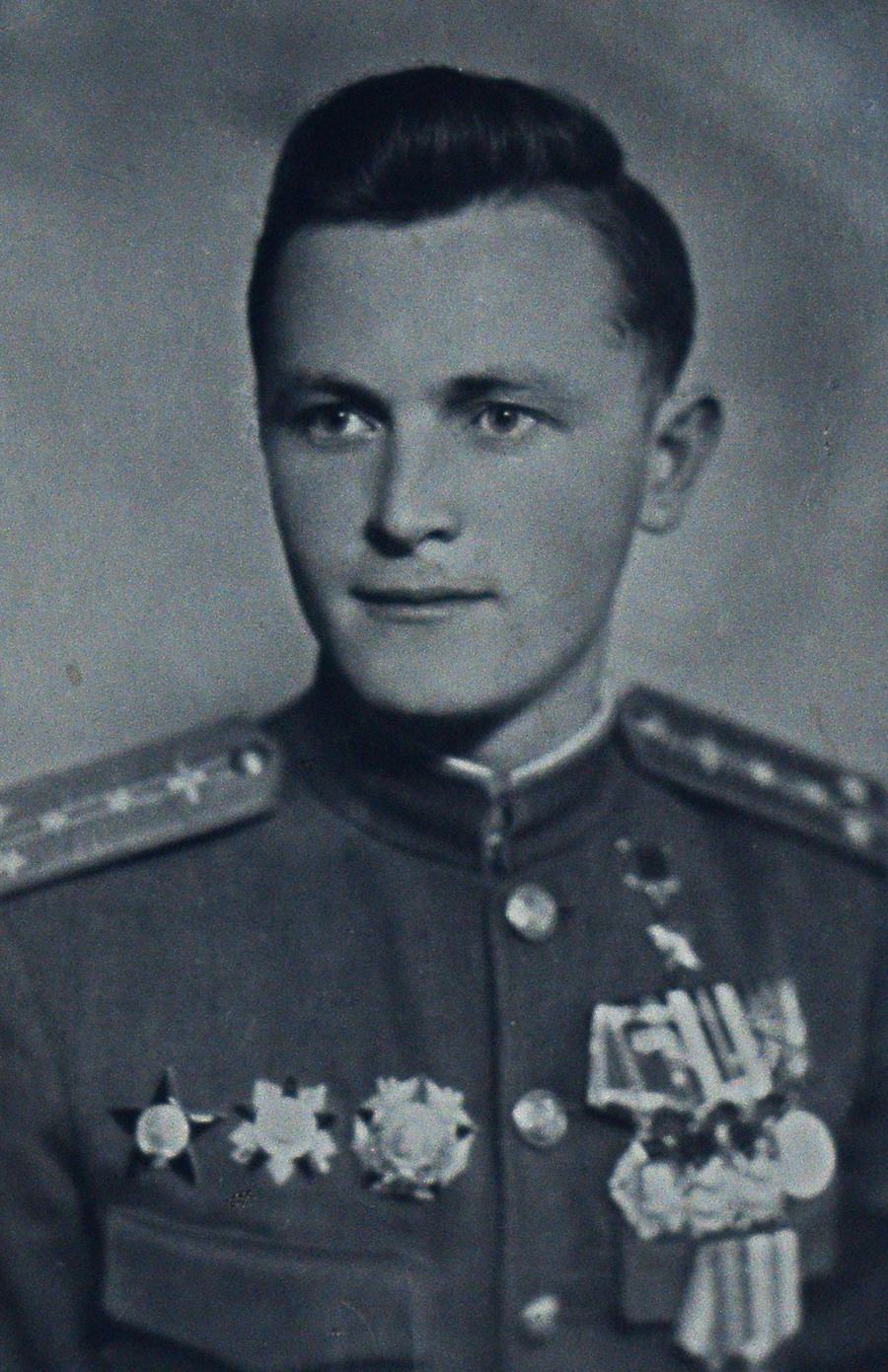

В фондах ЛОКМ хранится комплекс материалов генерала танковых войск Михаила Иосифовича Родионова, включающий воспоминания генерала, опубликованные в газете «Красный Север». Жизненный путь Михаила Иосифовича был обычным для целого поколения, чья юность совпала с революцией 1917 года.

В фондах ЛОКМ хранится комплекс материалов генерала танковых войск Михаила Иосифовича Родионова, включающий воспоминания генерала, опубликованные в газете «Красный Север». Жизненный путь Михаила Иосифовича был обычным для целого поколения, чья юность совпала с революцией 1917 года. Десять лет Родионов пробыл на военной службе на севере и впоследствии всегда с теплом вспоминал это время: «А мне, скажу по совести, во время войны, особенно пригодилась северная закалка. Никогда не забуду я север. Лучшие мои годы проведены там. Сколько людей пришлось обучать военному делу! Народ там неизнеженный, простой, а главное добропорядочный, работящий, выносливый. Морозы, так морозы – градусов под сорок. Снега так снега. Если деревня на один посад, зимой не проедешь. Сугробы с крышами вровень. …Леса бескрайние. Без компаса я там шагу не шагнул бы. А местные, вологодские, да архангельские, по солнышку, да по разлапистым веткам елей, по засекам и подсекам везде проберутся... Ягод, да грибов разных, утятины-гусятины мне нигде столько есть не приходилось. Всегда я себя там чувствовал отлично, хотя родина моя не север, … я Елецкого уезда уроженец» [1].

Десять лет Родионов пробыл на военной службе на севере и впоследствии всегда с теплом вспоминал это время: «А мне, скажу по совести, во время войны, особенно пригодилась северная закалка. Никогда не забуду я север. Лучшие мои годы проведены там. Сколько людей пришлось обучать военному делу! Народ там неизнеженный, простой, а главное добропорядочный, работящий, выносливый. Морозы, так морозы – градусов под сорок. Снега так снега. Если деревня на один посад, зимой не проедешь. Сугробы с крышами вровень. …Леса бескрайние. Без компаса я там шагу не шагнул бы. А местные, вологодские, да архангельские, по солнышку, да по разлапистым веткам елей, по засекам и подсекам везде проберутся... Ягод, да грибов разных, утятины-гусятины мне нигде столько есть не приходилось. Всегда я себя там чувствовал отлично, хотя родина моя не север, … я Елецкого уезда уроженец» [1]. вышли к реке Миус, где немцами были подготовлены оборонительные рубежи. Здесь во время ожесточённых боёв, Михаил Иосифович был тяжело ранен в плечо, в обе руки и висок. Товарищи считали его погибшим. Жена получила два неофициальных сообщения о смерти Михаила Иосифовича. Но он был эвакуирован с поля боя в госпиталь, в Новочеркасск, и спустя некоторое время, весь перевязанный, поддерживаемый медперсоналом, сфотографировался и кое-как левой рукой нацарапал жене Клавдии Ивановне: «Дорогая супруга, меня «склеили», и как видишь, я жив и ещё повоевать сумею…»[2].

вышли к реке Миус, где немцами были подготовлены оборонительные рубежи. Здесь во время ожесточённых боёв, Михаил Иосифович был тяжело ранен в плечо, в обе руки и висок. Товарищи считали его погибшим. Жена получила два неофициальных сообщения о смерти Михаила Иосифовича. Но он был эвакуирован с поля боя в госпиталь, в Новочеркасск, и спустя некоторое время, весь перевязанный, поддерживаемый медперсоналом, сфотографировался и кое-как левой рукой нацарапал жене Клавдии Ивановне: «Дорогая супруга, меня «склеили», и как видишь, я жив и ещё повоевать сумею…»[2]. Добрым словом вспоминал Михаил Иосифович командующего фронтом генерала армии Ивана Даниловича Черняховского: «Это был замечательный военный руководитель. Прекрасный организатор. От него исходили быстрые, чёткие указания. Он отлично знал род и механику танковых войск. В начале войны Иван Данилович возглавлял танковый корпус,

Добрым словом вспоминал Михаил Иосифович командующего фронтом генерала армии Ивана Даниловича Черняховского: «Это был замечательный военный руководитель. Прекрасный организатор. От него исходили быстрые, чёткие указания. Он отлично знал род и механику танковых войск. В начале войны Иван Данилович возглавлял танковый корпус,  обороняя Новгород. Под командование Черняховского и его штаба армии наша танковая бригада принимала участие во многих решающих наступательных боях. Мы шли от Сенно на Лепель, от Лепеля гнали немцев на Вилейку и там им не дали задержаться, двинулись на Вильнюс. Здесь проходили ожесточённые бои… Радовало то, что мы приближались к границам Германии, к логову фашистов. Иногда мы нападали внезапно, гитлеровцы бросали всю технику. Великое дело – боевой дух солдата, стремительность и наша новая техника… «фердинанды» и «тигры» летели в дым, в прах» [3].

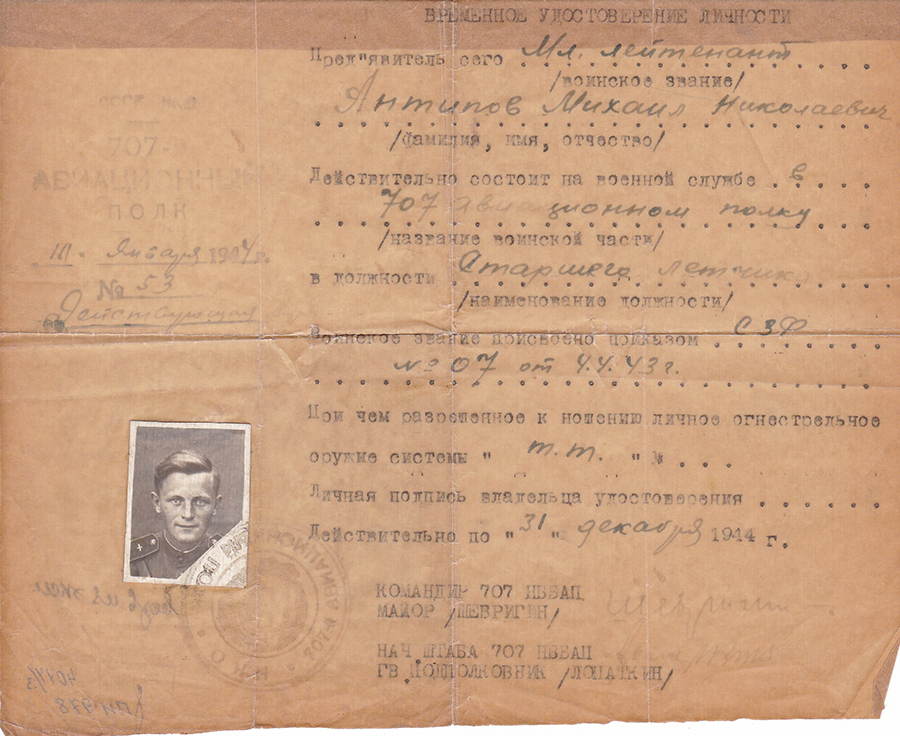

обороняя Новгород. Под командование Черняховского и его штаба армии наша танковая бригада принимала участие во многих решающих наступательных боях. Мы шли от Сенно на Лепель, от Лепеля гнали немцев на Вилейку и там им не дали задержаться, двинулись на Вильнюс. Здесь проходили ожесточённые бои… Радовало то, что мы приближались к границам Германии, к логову фашистов. Иногда мы нападали внезапно, гитлеровцы бросали всю технику. Великое дело – боевой дух солдата, стремительность и наша новая техника… «фердинанды» и «тигры» летели в дым, в прах» [3]. В фондах Липецкого областного краеведческого музея хранятся материалы нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза - Михаила Николаевича Антипова. Комплекс материалов, включающий фотографии, документы, письма, рассказывает о жизни и боевых подвигах М.Н. Антипова.

В фондах Липецкого областного краеведческого музея хранятся материалы нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза - Михаила Николаевича Антипова. Комплекс материалов, включающий фотографии, документы, письма, рассказывает о жизни и боевых подвигах М.Н. Антипова.

За время Великой Отечественной войны М.Н. Антипов совершил 392 боевых вылетов [2]. Об одном из них рассказывается в наградном листе Михаила Николаевича Антипова: «11 марта 1945 года при штурмовке скопления танков и автотранспорта противника в населённом пункте д. Игар, за 3 успешных боевых вылета и 14 заходов на цель, несмотря на ожесточённый огонь противовоздушной обороны противника, умелым манёвром над целью уничтожил 1 танк, создал 1 очаг пожара, где наблюдались взрывы большой силы, поджёг автоцистерну с горючим, причём самолёт подвергся ожесточённому обстрелу, в результате чего была пробита лопасть винта, кабина лётчика, но старший лейтенант Антипов, проявив хладнокровие и мужество, благополучно дошёл на свой аэродром и произвёл нормальную посадку» [3].

За время Великой Отечественной войны М.Н. Антипов совершил 392 боевых вылетов [2]. Об одном из них рассказывается в наградном листе Михаила Николаевича Антипова: «11 марта 1945 года при штурмовке скопления танков и автотранспорта противника в населённом пункте д. Игар, за 3 успешных боевых вылета и 14 заходов на цель, несмотря на ожесточённый огонь противовоздушной обороны противника, умелым манёвром над целью уничтожил 1 танк, создал 1 очаг пожара, где наблюдались взрывы большой силы, поджёг автоцистерну с горючим, причём самолёт подвергся ожесточённому обстрелу, в результате чего была пробита лопасть винта, кабина лётчика, но старший лейтенант Антипов, проявив хладнокровие и мужество, благополучно дошёл на свой аэродром и произвёл нормальную посадку» [3].

Николай Николаевич Великолепов родился 20 декабря 1902 года в уездном городе Липецке Тамбовской губернии. Н.Н. Великолепов происходил из достойного рода образованных и творческих людей, среди его предков были учителя, художники, архитекторы. Н.Н. Великолепова тоже ждала выдающаяся судьба под стать членам его рода.

Николай Николаевич Великолепов родился 20 декабря 1902 года в уездном городе Липецке Тамбовской губернии. Н.Н. Великолепов происходил из достойного рода образованных и творческих людей, среди его предков были учителя, художники, архитекторы. Н.Н. Великолепова тоже ждала выдающаяся судьба под стать членам его рода. Первый день Великой Отечественной войны застал Николая Николаевича в районе Белостока. А уже через два дня Н.Н. Великолепов получил новое назначение – начальника разведывательного отдела штаба артиллерии Западного фронта. На первомэтапе войны, который был одним из самых сложных и трагических для Красной Армии, Великолепову приходилось решать задачи противотанковой обороны.

Первый день Великой Отечественной войны застал Николая Николаевича в районе Белостока. А уже через два дня Н.Н. Великолепов получил новое назначение – начальника разведывательного отдела штаба артиллерии Западного фронта. На первомэтапе войны, который был одним из самых сложных и трагических для Красной Армии, Великолепову приходилось решать задачи противотанковой обороны.

В 1959 году генерал-майора Великолепова перевели в запас по состоянию здоровья. Он поселился в Воронеже, где вёл активную общественную деятельность, но и про Липецк не забывал. Николай Николаевич передал Липецкому областному краеведческому музею многие личные вещи: трофейное холодное и огнестрельное оружие, документы, фотографии. Он готовился передать музею родного города и свою парадную саблю, на ножнах которой была выгравирована надпись «Музею родного Липецка». Но не успел это сделать, после его смерти саблю передала вторая жена генерал-майора. И сейчас этот последний дар Н.Н. Великолепова вместе с его маузером и парадным кителем занимают особое место в экспозиции «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны».

В 1959 году генерал-майора Великолепова перевели в запас по состоянию здоровья. Он поселился в Воронеже, где вёл активную общественную деятельность, но и про Липецк не забывал. Николай Николаевич передал Липецкому областному краеведческому музею многие личные вещи: трофейное холодное и огнестрельное оружие, документы, фотографии. Он готовился передать музею родного города и свою парадную саблю, на ножнах которой была выгравирована надпись «Музею родного Липецка». Но не успел это сделать, после его смерти саблю передала вторая жена генерал-майора. И сейчас этот последний дар Н.Н. Великолепова вместе с его маузером и парадным кителем занимают особое место в экспозиции «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны».