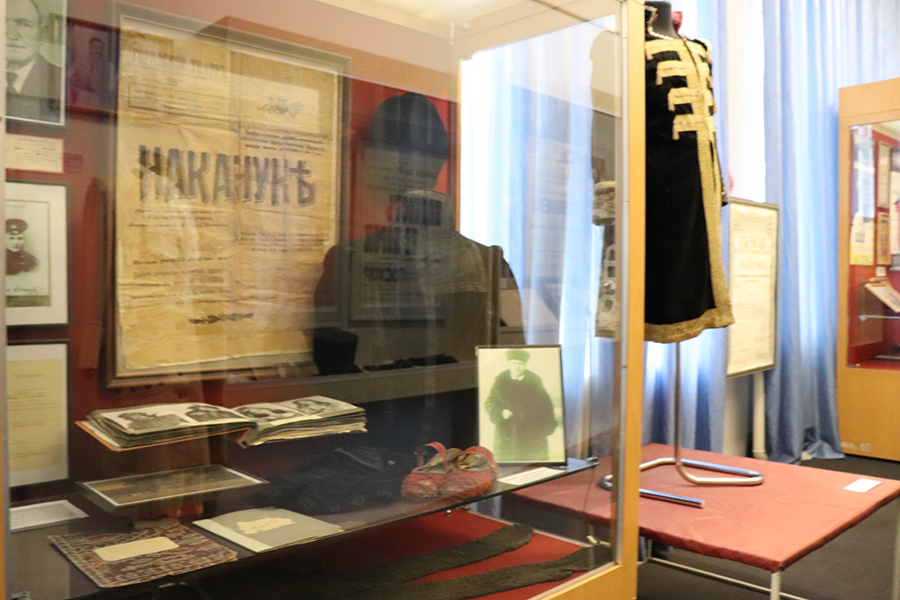

В экспозиции Липецкого областного краеведческого музея «Купцы – народ «сурьёзный»», рассказывающей о купечестве, развитии промышленного и торгового дела в нашем крае, представлены предметы, которые более ста лет назад широко использовались в торговле.В настоящее время они полностью вышли из употребления и многим нашим современникам просто незнакомы. В этой статье мы расскажемо некоторых из них.

Аршин

До конца 19 века в России практически не продавали готовую одежду, она шиласьиндивидуальнона заказ, поэтомубыла очень широко  распространена торговля тканями. Ткани отмеряли с помощью специального инструмента, который назывался аршин. Аршин в России вошёл в употребление в 16 веке, до него использовался локоть, «равнявшийся длине руки от локтя до вытянутого среднего пальца… Однако все люди обладают разными физическими данными и возможностями. Следовательно, и расстояние от локтевого сгиба руки до кончика среднего пальца у каждого человека было индивидуальным, то и длина локтя могла колебаться от 38 до 46 см» [1].

распространена торговля тканями. Ткани отмеряли с помощью специального инструмента, который назывался аршин. Аршин в России вошёл в употребление в 16 веке, до него использовался локоть, «равнявшийся длине руки от локтя до вытянутого среднего пальца… Однако все люди обладают разными физическими данными и возможностями. Следовательно, и расстояние от локтевого сгиба руки до кончика среднего пальца у каждого человека было индивидуальным, то и длина локтя могла колебаться от 38 до 46 см» [1].

В знаменитом энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, говорится: «Аршин есть не что иное как своего рода локоть. Аршин делился на 16 вершков, локоть же равнялся 102/3 вершкам, так что аршин был равен 1,5 локтя» [2]. В настоящее время в современной метрической системе величина аршина определяется в 71,12 см. Аршином называлась не только единица измерения длины, но и мерная линейка, на которой были нанесены деления, позволяющие измерять длину в вершках (вершок – старорусская единица измерения, равная длине основной фаланги указательного пальца, равна 4,5 см).

В витрине экспозиции нашего музея «Купцы - народ «сурьёзный»» представлены два аршина – металлический и деревянный. Деревянный аршин имеет латунные вставки, благодаря которым его можно было складывать.

На территории нашего края ткани продавались в магазинах, купеческих лавках илина ярмарках.

Купеческая лавка представляла собой небольшой магазин, торговавший самым разнообразным товаром, в том числе и тканями. Развитие промышленности и сельского хозяйства привело к увеличению торговли. В Ельце, например, «в1852 году насчитывалось уже 217 торговых лавок, в которых продавали различные товары» [3].

В Липецке торговая часть города располагалась на Воронежской горе (ныне улица Советская). Писатель А.С. Толстов, посетивший курорт «Липецкие минеральные воды» в 1901 году, вспоминал: «В гору от Вознесенской площади идёт Воронежская улица. Влево от неё, перпендикулярно к ней, идёт Усманская улица. На Усманской, Воронежской улицах и Вознесенской площади сосредоточены лучшие магазины; и некоторые из них построены и обставлены на столичный манер, например, магазины Русинова, Перелыгина, Шелихова; есть специальный книжный магазин. Почти на вершине горы находится Базарная площадь…» [4].

Ткани можно было купить не только в лавках, но и на ярмарках. Ярмарка – один из самых древних и удобных для России способов торговли. На территории нашего края общероссийское значение имела Лебедянская ярмарка, на которую в лучшие годы привозили товар более чем на 2 миллиона рублей. Эту ярмарку изобразил на своей картинехудожник П.П. Соколов, а влитературе описал И.С. Тургенев.

Ткани можно было купить не только в лавках, но и на ярмарках. Ярмарка – один из самых древних и удобных для России способов торговли. На территории нашего края общероссийское значение имела Лебедянская ярмарка, на которую в лучшие годы привозили товар более чем на 2 миллиона рублей. Эту ярмарку изобразил на своей картинехудожник П.П. Соколов, а влитературе описал И.С. Тургенев.

В Липецке в начале ХХ века проходили две постоянные годовые ярмарки: Владимирская и Успенская; в Ельце – Тихвинская и «Апосская». На ярмарках каждому товару отводилось свое место: «для «красного» товара, галантереи, железных изделий, продовольствия и т.д. Это делалось в интересах покупателя, чтобы ему было легче найти нужный товар» [5].Вот как описывал ярмарку уроженец Задонского уезда писатель Александр Иванович Эртель: «Вот длинный ряд холщёвых и рогожных навесов. Толпятся бабы со свёртками холста… Это красный ряд. Жёлтые, зелёные, алые, пестрые, малиновые, голубые платки то отливают, то приливают в просторные балаганы, где прилавок гнётся под грузом ситца, где рябит в глазах от узоров и рисунков, где до хрипоты, до яростивыбиваются краснорядцы, обольщая добротой, дешевизной и модностью своего товара…В панском ряду меньше шума и меньше яркости; там продавцы учтивые, благоприятные и скользкие, как лини, с манерами; там сукна, шелка, драп, кашемир…» [6].

Простые ткани можно было купить и на рынке. Например, в Ельце кроме торговых лавок, магазинов было несколько рынков, в том числе мужской и женский. На женском рынке продавали холст и кружево, которые отмеряли с помощью аршина.

Безмен

На ярмарках шла торговля самым разнообразным товаром. Для взвешивания продуктов использовались весы.

На ярмарках шла торговля самым разнообразным товаром. Для взвешивания продуктов использовались весы.

В экспозиции Липецкого областного краеведческого музея «Купцы - народ «сурьёзный»» представлены коромысловые,рычажные, пружинные весы и безмены.

Слово «безмен» произошло от тюркского «batman», что означало меру веса около 10 кг, а позже так стали называть сам прибор для его определения.

Безмен – это весы, «состоящие из металлического (железного или медного) стержня, на одном конце которого находится большое утолщение, а на другом - крючок и чашка. Взвешиваемый товар кладется на эту чашку или навешивается на крючок. На стержень надета петля из проволоки. Во время взвешивания продавец держит безмен за верхнюю часть петли и передвигает её по стержню до тех пор, пока весы не придут в равновесие»[7]. Появились безмены очень давно и, скорее всего, независимо друг от друга, в разных странах.

При взвешивании небольшого веса безмен давал погрешность,которая составляла «от ¼ до ½ фунта» [7].А при взвешивании груза свыше 20 фунтов погрешность уже составляла 5 фунтов и более. Поэтому «В своде законов Российской империи» издания 1857 года… помещено следующее: употребление обыкновенного в мелочной торговле русского безмена повсеместно запрещено, по удобности оного к обману. Разносчикам дозволяется употребление безмена, устроенного по особенному правилу 1797 года; но употребление сего безмена в лавках запрещено» [7].Однако, несмотря на неточности при взвешивании, безменом активно продолжали пользоваться и в уличной торговле, и в быту.

При взвешивании небольшого веса безмен давал погрешность,которая составляла «от ¼ до ½ фунта» [7].А при взвешивании груза свыше 20 фунтов погрешность уже составляла 5 фунтов и более. Поэтому «В своде законов Российской империи» издания 1857 года… помещено следующее: употребление обыкновенного в мелочной торговле русского безмена повсеместно запрещено, по удобности оного к обману. Разносчикам дозволяется употребление безмена, устроенного по особенному правилу 1797 года; но употребление сего безмена в лавках запрещено» [7].Однако, несмотря на неточности при взвешивании, безменом активно продолжали пользоваться и в уличной торговле, и в быту.

В России безмены составляли неотъемлемую часть кустарного производства. Их изготовлением занимались кузнецы по всей стране. Многие мастера были известны далеко за пределами своих губерний, а их продукция пользовалась большим спросом. Простые безмены обычно выковывали из железа. Имя мастера и место изготовления на них никогда не указывалось. Изготавливали безмены из медного сплава.

В России безмены составляли неотъемлемую часть кустарного производства. Их изготовлением занимались кузнецы по всей стране. Многие мастера были известны далеко за пределами своих губерний, а их продукция пользовалась большим спросом. Простые безмены обычно выковывали из железа. Имя мастера и место изготовления на них никогда не указывалось. Изготавливали безмены из медного сплава.

В экспозиции Липецкого областного краеведческого музея «Купцы – народ “сурьёзный”» представлен именной медный безмен елецкого купца Григория Назарова. «Именной» безмен изготавливался на заказ, с указанием имени купца и гарантировал точность взвешивания.

В коллекции нашего музея представлены безмены с разной формой противовесов: шар, цилиндр, «лимон» и гранёный куб.

Меры

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н.Ушакова есть несколько толкований слова «мера»,одно из них: мера – «сосуд для измерения сыпучих тел», например, «мера овса» [8]. В экспозиции нашего музея представлены 2 меры: деревянный горец для отпуска зерна и мера для продуктов, изготовленная из медного сплава. Металлическими мерами продавали молоко, растительное масло, керосин и спиртные напитки русского производства.На территории нашего края в 19 веке в Ельце было налажено кустарное производство железных мерок-четвериков, отличающихся прочностью и красивой отделкой.

Безмен, аршин и мера уже давно вышли из употребления, но они сыграли свою важную роль в развитии торговли и экономики нашей страны. И теперь их место в музеях, как и многих других вещей когда-то нужных и полезных.

Список источников:

- Локоть – мера длины. Длина локтя. Измерение локтём. [Электронный ресурс] https://fb.ru/.

- Энциклопедический словарь, изд. Ф.А.Брокгауз, И.А. Ефрон, том 3. С.-Петербург. СемёновскаяТипо-Литография (И.А. Ефрона), 1891 г.

- Чекомазова В.И. Из истории елецкого купечества. Елец: МУП «Типография» г. Ельца. 2015 г.

- Очерк А.С. Толстова. «Лето на Липецком курорте». Москва. Типо-лит. А.В. Васильева и , Петровка, д. Обидиной. 1902 г.

- Чекомазова В.И. Из истории ярмарочной торговли в городе Ельце и Елецком уезде. /Труновские чтения: традиции и современность. ЛОКМ. Липецк, 2013 г.

- Эртель А.И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. М., 1987 г.

- Энциклопедический словарь, изд. Ф.А.Брокгауз, И.А. Ефрон, том 5. С.-Петербург. Семёновская Типо-Литография (И.А. Ефрона), 1891 г.

- Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова, том 2. Государственное словарно-энциклопедическое издательство «Советская энциклопедия». Москва. ОГИЗ. 1934 г.

Никифорова Т.В., научный сотрудник отдела экскурсионно-выставочной работы ОБУК «ЛОКМ».

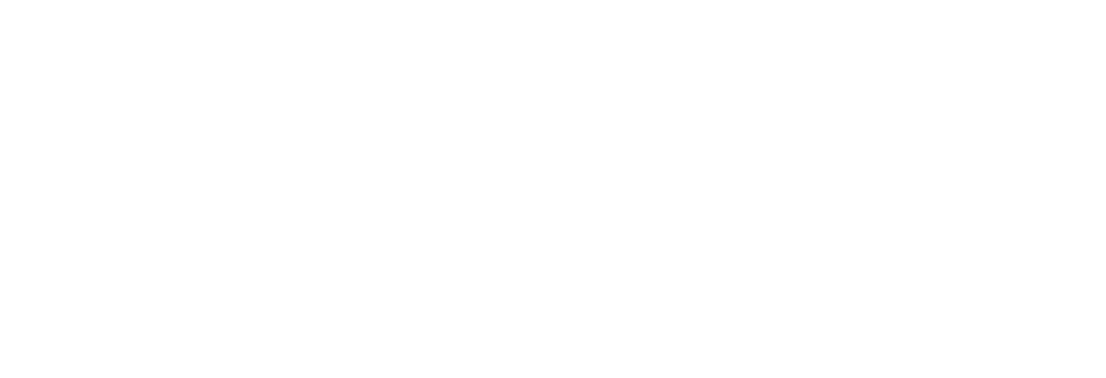

инвалидом в 26 лет, тяжело переживал своё ущербное положение и страдал. В какой-то момент Титову захотелось поделиться своими мыслями и изложить их на бумаге, так появилась повесть «Всем смертям назло».

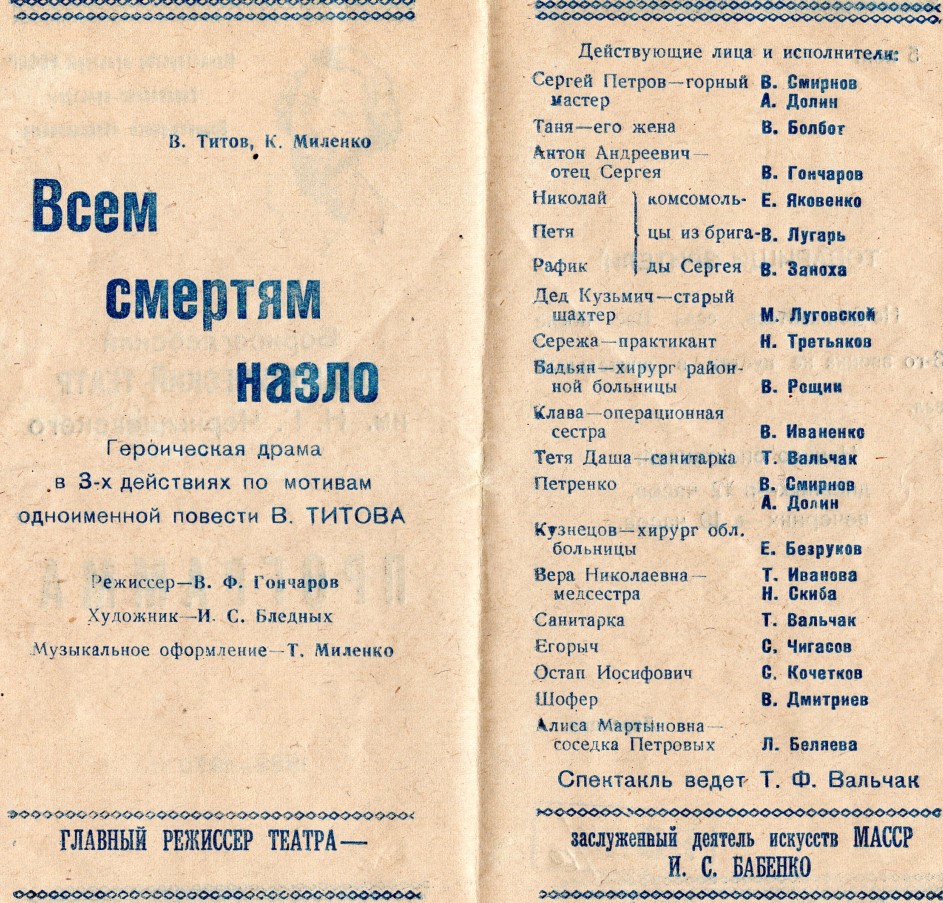

инвалидом в 26 лет, тяжело переживал своё ущербное положение и страдал. В какой-то момент Титову захотелось поделиться своими мыслями и изложить их на бумаге, так появилась повесть «Всем смертям назло». В фондах Липецкого областного краеведческого музея хранится необычноеписьмо. Оно было написано 24 октября 1972года Владиславом Титовым своим родителям – Андрею Антоновичу и Анастасии Алексеевне Титовым, а также братьям и сёстрам[2]. Письмо обращает на себя внимание своим почерком и различными «закорючками» между строк. И только узнав о судьбе его автора, понимаешь, как технически сложно было его написать. Письмо было написано шариковой ручкой, но держал её Владислав не руками, а зубами. Обе руки были ампутированы.

В фондах Липецкого областного краеведческого музея хранится необычноеписьмо. Оно было написано 24 октября 1972года Владиславом Титовым своим родителям – Андрею Антоновичу и Анастасии Алексеевне Титовым, а также братьям и сёстрам[2]. Письмо обращает на себя внимание своим почерком и различными «закорючками» между строк. И только узнав о судьбе его автора, понимаешь, как технически сложно было его написать. Письмо было написано шариковой ручкой, но держал её Владислав не руками, а зубами. Обе руки были ампутированы.

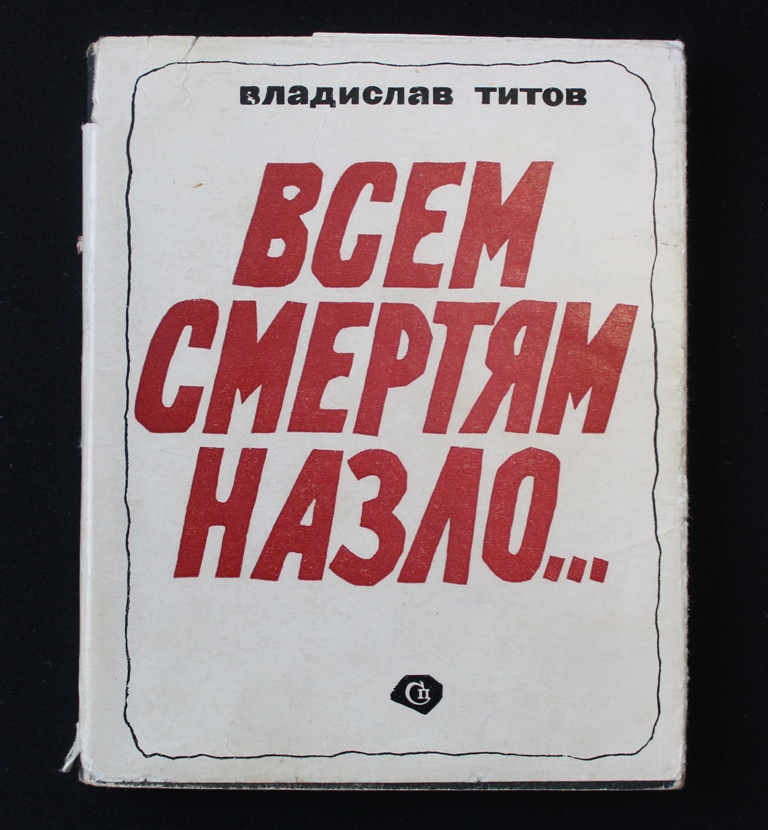

Перенести все тяготы ему помогла его жена – Рита, которая постоянно была рядом. Именно ей он решил посвятить рассказ, но небольшой рассказ перерос в повесть. Повесть «Всем смертям назло» впервые была опубликована в журнале «Юность» в 1967 году. Позднее режиссёр, Заслуженный артист РСФСР К.Д. Миленко в соавторстве с В.А. Титовым написал одноимённую героическую драму в трёх действиях.

Перенести все тяготы ему помогла его жена – Рита, которая постоянно была рядом. Именно ей он решил посвятить рассказ, но небольшой рассказ перерос в повесть. Повесть «Всем смертям назло» впервые была опубликована в журнале «Юность» в 1967 году. Позднее режиссёр, Заслуженный артист РСФСР К.Д. Миленко в соавторстве с В.А. Титовым написал одноимённую героическую драму в трёх действиях.

распространена торговля тканями. Ткани отмеряли с помощью специального инструмента, который назывался аршин. Аршин в России вошёл в употребление в 16 веке, до него использовался локоть, «равнявшийся длине руки от локтя до вытянутого среднего пальца… Однако все люди обладают разными физическими данными и возможностями. Следовательно, и расстояние от локтевого сгиба руки до кончика среднего пальца у каждого человека было индивидуальным, то и длина локтя могла колебаться от 38 до 46 см» [1].

распространена торговля тканями. Ткани отмеряли с помощью специального инструмента, который назывался аршин. Аршин в России вошёл в употребление в 16 веке, до него использовался локоть, «равнявшийся длине руки от локтя до вытянутого среднего пальца… Однако все люди обладают разными физическими данными и возможностями. Следовательно, и расстояние от локтевого сгиба руки до кончика среднего пальца у каждого человека было индивидуальным, то и длина локтя могла колебаться от 38 до 46 см» [1]. Ткани можно было купить не только в лавках, но и на ярмарках. Ярмарка – один из самых древних и удобных для России способов торговли. На территории нашего края общероссийское значение имела Лебедянская ярмарка, на которую в лучшие годы привозили товар более чем на 2 миллиона рублей. Эту ярмарку изобразил на своей картинехудожник П.П. Соколов, а влитературе описал И.С. Тургенев.

Ткани можно было купить не только в лавках, но и на ярмарках. Ярмарка – один из самых древних и удобных для России способов торговли. На территории нашего края общероссийское значение имела Лебедянская ярмарка, на которую в лучшие годы привозили товар более чем на 2 миллиона рублей. Эту ярмарку изобразил на своей картинехудожник П.П. Соколов, а влитературе описал И.С. Тургенев. На ярмарках шла торговля самым разнообразным товаром. Для взвешивания продуктов использовались весы.

На ярмарках шла торговля самым разнообразным товаром. Для взвешивания продуктов использовались весы. При взвешивании небольшого веса безмен давал погрешность,которая составляла «от ¼ до ½ фунта» [7].А при взвешивании груза свыше 20 фунтов погрешность уже составляла 5 фунтов и более. Поэтому «В своде законов Российской империи» издания 1857 года… помещено следующее: употребление обыкновенного в мелочной торговле русского безмена повсеместно запрещено, по удобности оного к обману. Разносчикам дозволяется употребление безмена, устроенного по особенному правилу 1797 года; но употребление сего безмена в лавках запрещено» [7].Однако, несмотря на неточности при взвешивании, безменом активно продолжали пользоваться и в уличной торговле, и в быту.

При взвешивании небольшого веса безмен давал погрешность,которая составляла «от ¼ до ½ фунта» [7].А при взвешивании груза свыше 20 фунтов погрешность уже составляла 5 фунтов и более. Поэтому «В своде законов Российской империи» издания 1857 года… помещено следующее: употребление обыкновенного в мелочной торговле русского безмена повсеместно запрещено, по удобности оного к обману. Разносчикам дозволяется употребление безмена, устроенного по особенному правилу 1797 года; но употребление сего безмена в лавках запрещено» [7].Однако, несмотря на неточности при взвешивании, безменом активно продолжали пользоваться и в уличной торговле, и в быту. В России безмены составляли неотъемлемую часть кустарного производства. Их изготовлением занимались кузнецы по всей стране. Многие мастера были известны далеко за пределами своих губерний, а их продукция пользовалась большим спросом. Простые безмены обычно выковывали из железа. Имя мастера и место изготовления на них никогда не указывалось. Изготавливали безмены из медного сплава.

В России безмены составляли неотъемлемую часть кустарного производства. Их изготовлением занимались кузнецы по всей стране. Многие мастера были известны далеко за пределами своих губерний, а их продукция пользовалась большим спросом. Простые безмены обычно выковывали из железа. Имя мастера и место изготовления на них никогда не указывалось. Изготавливали безмены из медного сплава.  Весной 2007 года, на склоне Соборной горы г. Липецка, перед строительными работами проводились, как это полагается, археологические раскопки, в ходе которых в фундаменте дома, находившегося на том месте в конце XIX - началеXX вв., был обнаружен клад. Он представлял собой восьмилитровый металлический котелок, внутри которого помещались 1018 серебряных монет, 48 медных монет, два серебряных кубка и три серебряных портсигара. Клад был завернут в газету от ноября 1917 года [1].

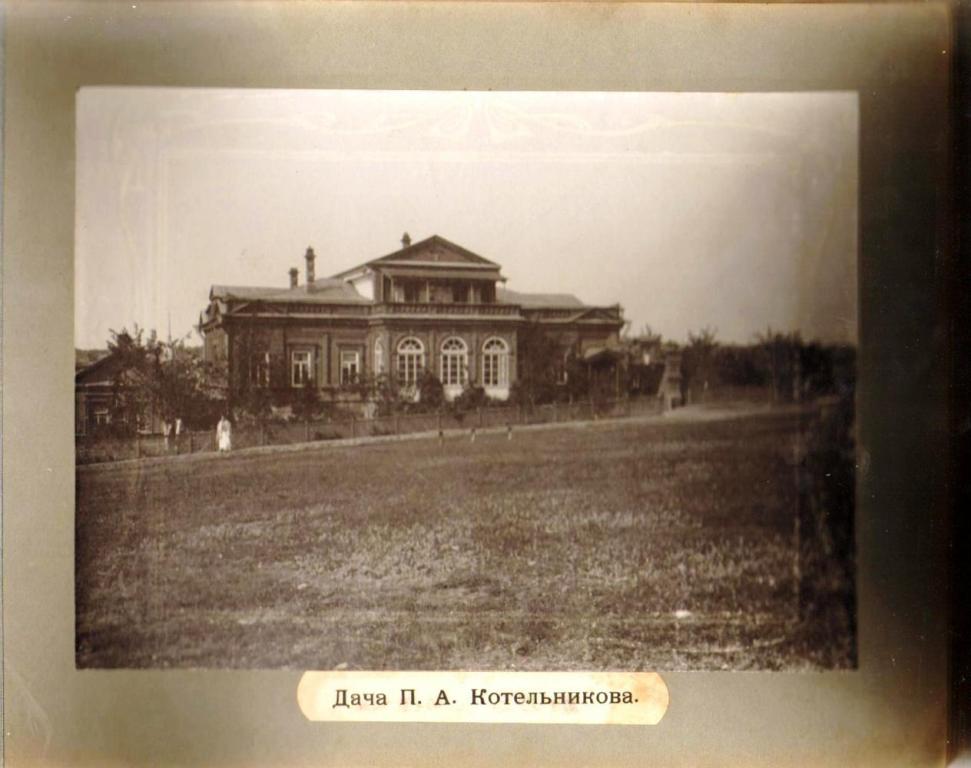

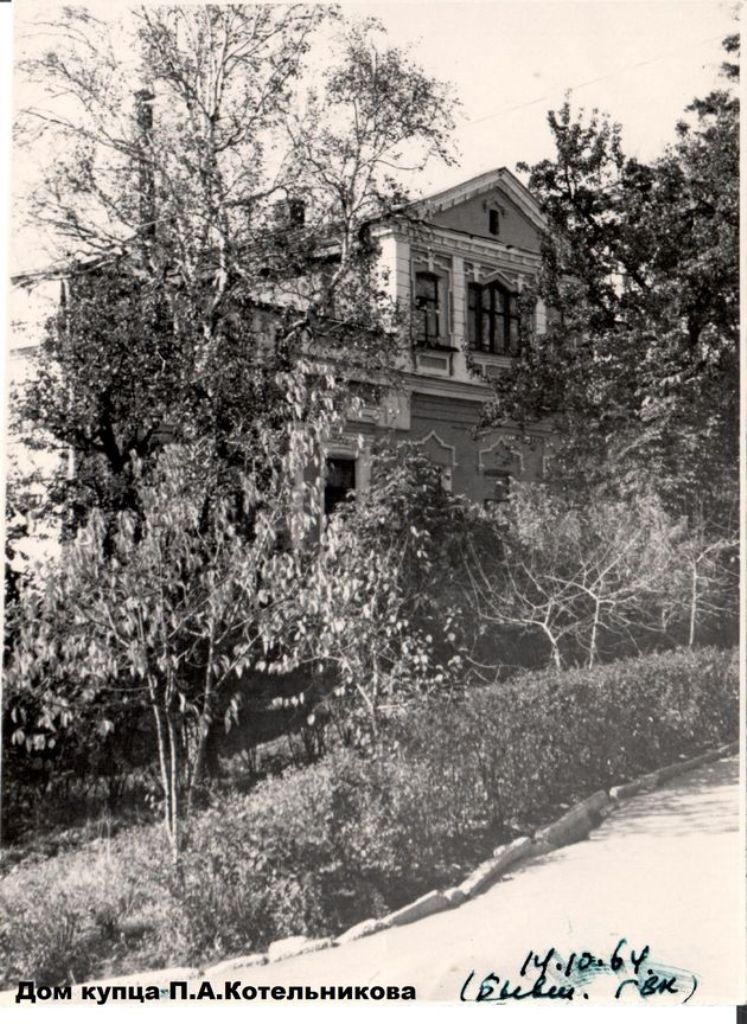

Весной 2007 года, на склоне Соборной горы г. Липецка, перед строительными работами проводились, как это полагается, археологические раскопки, в ходе которых в фундаменте дома, находившегося на том месте в конце XIX - началеXX вв., был обнаружен клад. Он представлял собой восьмилитровый металлический котелок, внутри которого помещались 1018 серебряных монет, 48 медных монет, два серебряных кубка и три серебряных портсигара. Клад был завернут в газету от ноября 1917 года [1]. В связи с тем, что этот клад оказался самым крупным кладом, найденном в Черноземье, в СМИ разразилась сенсация. В газетах наперебой писали о главных версиях принадлежности клада, оценивали его стоимость, сетовали на то, что студенту, обнаружившему находку, не достанется 25 % выплаты, поражались разнообразию и экзотичности некоторых монет в найденной «коллекции». Сюжет о липецком кладе вышел даже на «Первом канале»[2]. Таким образом, клад купца Котельникова стал еще и самым знаменитым кладом Липецкой области.

В связи с тем, что этот клад оказался самым крупным кладом, найденном в Черноземье, в СМИ разразилась сенсация. В газетах наперебой писали о главных версиях принадлежности клада, оценивали его стоимость, сетовали на то, что студенту, обнаружившему находку, не достанется 25 % выплаты, поражались разнообразию и экзотичности некоторых монет в найденной «коллекции». Сюжет о липецком кладе вышел даже на «Первом канале»[2]. Таким образом, клад купца Котельникова стал еще и самым знаменитым кладом Липецкой области.

Кроме того, Павел Алексеевич был ктитором Покровского храма г. Липецка, жертвовал большие суммы денег на его благоустройство и приобретение утвари [5].

Кроме того, Павел Алексеевич был ктитором Покровского храма г. Липецка, жертвовал большие суммы денег на его благоустройство и приобретение утвари [5]. Согласно первой версии, купец, встревоженный революционными событиями, спрятал клад в надежде на лучшие времена. Удивление вызывает характер клада, в нем находились такие монеты, как: 20 куруш Османской Империи, 8 боливийских реалов, Наполеоновские полфранка, рубль Екатерины II, монета эпохи Золотой орды, монеты с двойным номиналом для хождения в Царстве Польском. Однако большинство монет российской чеканки, преобладали николаевские рубли.

Согласно первой версии, купец, встревоженный революционными событиями, спрятал клад в надежде на лучшие времена. Удивление вызывает характер клада, в нем находились такие монеты, как: 20 куруш Османской Империи, 8 боливийских реалов, Наполеоновские полфранка, рубль Екатерины II, монета эпохи Золотой орды, монеты с двойным номиналом для хождения в Царстве Польском. Однако большинство монет российской чеканки, преобладали николаевские рубли.  Тот факт, что большое количество монет было уже не в ходу в начале XX века, многие монеты сильно потерты, повреждены, имеют круглые отверстия (по всей

Тот факт, что большое количество монет было уже не в ходу в начале XX века, многие монеты сильно потерты, повреждены, имеют круглые отверстия (по всей  видимости, некогда составляли деталь монисто), кроме того, они были спрятаны вместе с серебряными кубками и портсигарами. Это наводит на мысль, что предметы были собраны как серебряный лом. Занимался ли Павел Алексеевич Котельников сбором серебряного лома, нам неизвестно.

видимости, некогда составляли деталь монисто), кроме того, они были спрятаны вместе с серебряными кубками и портсигарами. Это наводит на мысль, что предметы были собраны как серебряный лом. Занимался ли Павел Алексеевич Котельников сбором серебряного лома, нам неизвестно.

Еще одним аргументом является заявление о том, что после революции в бывшем доме Котельникова располагалась ячейка местного ЧК, а позже в 60-е годы XX века – военкомат [7]. Военкомат там действительно располагался, чего нельзя однозначно сказать о ячейке ЧК. В книге С.А. Разбирина о липецких контрразведчиках сказано, что «решение о создании отдела по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, мародерством и саботажем было принято 13 мая 1918 года на заседании Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Липецкого уезда», а «штаб-квартира уездной ЧК размещалась сначала на Троицкой (ныне Коммунальной) площади, затем на углу улиц Интернациональной и Зегеля, затем – на улице Первомайской, 39» [8]. Сведений о нахождении ЧК на улице Кузнечной нет.

Еще одним аргументом является заявление о том, что после революции в бывшем доме Котельникова располагалась ячейка местного ЧК, а позже в 60-е годы XX века – военкомат [7]. Военкомат там действительно располагался, чего нельзя однозначно сказать о ячейке ЧК. В книге С.А. Разбирина о липецких контрразведчиках сказано, что «решение о создании отдела по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, мародерством и саботажем было принято 13 мая 1918 года на заседании Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Липецкого уезда», а «штаб-квартира уездной ЧК размещалась сначала на Троицкой (ныне Коммунальной) площади, затем на углу улиц Интернациональной и Зегеля, затем – на улице Первомайской, 39» [8]. Сведений о нахождении ЧК на улице Кузнечной нет.

Особого внимания заслуживает мягкое, покрытое тонким ковровым обивочным материалом с цветочным рисунком кресло, в котором любил отдыхать Плеханов. Кресло фабричного производства, возможно, один из самых дорогих предметов мебели в семье. Обивка в нескольких местах протёрта, заштопана, но ни сами Плехановы, ни музейные сотрудники не стали её менять. Этот факт очень красноречиво характеризует и бережное отношение к вещам, и финансовое состояние семьи Плехановых.

Особого внимания заслуживает мягкое, покрытое тонким ковровым обивочным материалом с цветочным рисунком кресло, в котором любил отдыхать Плеханов. Кресло фабричного производства, возможно, один из самых дорогих предметов мебели в семье. Обивка в нескольких местах протёрта, заштопана, но ни сами Плехановы, ни музейные сотрудники не стали её менять. Этот факт очень красноречиво характеризует и бережное отношение к вещам, и финансовое состояние семьи Плехановых. Справа от печатной машинки располагается очень необычный для нашего времени предмет – подставка для карманных часов или «подчасник», как называли этот предмет в прошлом. На прямоугольной основе прикреплена ажурная вертикальная подставка с чашечкой из листьев, куда помещались карманные часы. Во время работы за столом можно было периодически отслеживать время, взглянув на стоящие рядом часы. Подставка чугунная, каслинского литья с цветочным орнаментом и изображением двух лежащих животных выглядит очень привлекательно. Плеханов не расставался с ней, куда бы он ни переезжал. По его словам, эта небольшая, выполненная в России вещица напоминала ему о Родине.

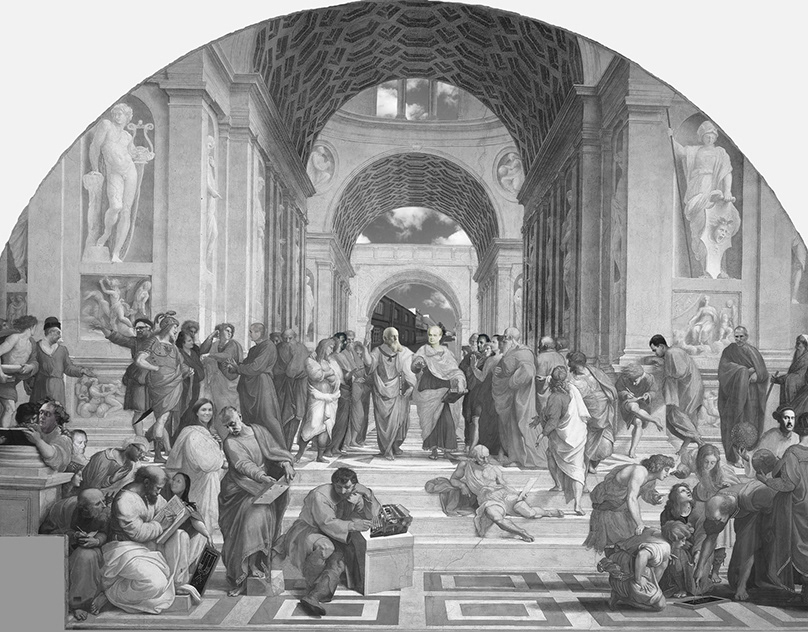

Справа от печатной машинки располагается очень необычный для нашего времени предмет – подставка для карманных часов или «подчасник», как называли этот предмет в прошлом. На прямоугольной основе прикреплена ажурная вертикальная подставка с чашечкой из листьев, куда помещались карманные часы. Во время работы за столом можно было периодически отслеживать время, взглянув на стоящие рядом часы. Подставка чугунная, каслинского литья с цветочным орнаментом и изображением двух лежащих животных выглядит очень привлекательно. Плеханов не расставался с ней, куда бы он ни переезжал. По его словам, эта небольшая, выполненная в России вещица напоминала ему о Родине.  На стене над столом висит чёрно-белая фотокопия фрески Рафаэля Санти «Афинская школа». На ней изображены самые известные и уважаемые мыслители классической эпохи, жившие в разных странах и в разное время - идеальное сообщество учителей и учеников. Эта фотокопия не случайна в Женевском кабинете Г.В. Плеханова. Произведения практически всех этих философов он хорошо знал. Ведь, как известно, Плеханов владел в совершенстве 6 иностранными языками, а в его обширной библиотеке находились книги на 18 языках народов мира, и все они были прочитаны Георгием Валентиновичем, судя по его пометкам на полях.

На стене над столом висит чёрно-белая фотокопия фрески Рафаэля Санти «Афинская школа». На ней изображены самые известные и уважаемые мыслители классической эпохи, жившие в разных странах и в разное время - идеальное сообщество учителей и учеников. Эта фотокопия не случайна в Женевском кабинете Г.В. Плеханова. Произведения практически всех этих философов он хорошо знал. Ведь, как известно, Плеханов владел в совершенстве 6 иностранными языками, а в его обширной библиотеке находились книги на 18 языках народов мира, и все они были прочитаны Георгием Валентиновичем, судя по его пометкам на полях.

И вот 18 февраля 1891 года состоялся дебют 26-летнего актёра, который имел громадный, невиданный для провинциального города, успех. Из театра Н.П. Россова вынесли на руках, да так качали и кидали, что чуть не уронили… О нём заговорила пресса, в том числе и столичная, появились публикации в театральных журналах. До сих пор никому не известный дебютант сразу получил ряд предложений.

И вот 18 февраля 1891 года состоялся дебют 26-летнего актёра, который имел громадный, невиданный для провинциального города, успех. Из театра Н.П. Россова вынесли на руках, да так качали и кидали, что чуть не уронили… О нём заговорила пресса, в том числе и столичная, появились публикации в театральных журналах. До сих пор никому не известный дебютант сразу получил ряд предложений. Современники в один голос отмечали, что Россов был человеком высокой культуры, к тому же весьма одарённым литератором. Он самостоятельно изучил английский язык, чтобы не только прочитать в подлиннике, но и самому сделать перевод драмы В. Шекспира «Гамлет». Кроме того, Николай Петрович изучил французский язык и перевёл на русский четыре пьесы В. Гюго. Им написано много статей по искусству, напечатанных в театральных журналах, изданы три его собственные пьесы.

Современники в один голос отмечали, что Россов был человеком высокой культуры, к тому же весьма одарённым литератором. Он самостоятельно изучил английский язык, чтобы не только прочитать в подлиннике, но и самому сделать перевод драмы В. Шекспира «Гамлет». Кроме того, Николай Петрович изучил французский язык и перевёл на русский четыре пьесы В. Гюго. Им написано много статей по искусству, напечатанных в театральных журналах, изданы три его собственные пьесы.