Вокальный цикл Валерия Гаврилина «Русская тетрадь» из восьми песен на народные слова для меццо-сопрано и фортепиано (1965 г.) — одно из самых интересных произведений «новой фольклорной волны» в отечественной музыке второй половины XX века. Созданный 55 лет назад, совсем молодым тогда композитором, вокальный цикл «Русская тетрадь» по-прежнему вызывает интерес и эмоциональный отклик у исполнителей и слушателей своим глубоким психологизмом, искренностью проявления чувств и замечательной музыкой. Сделав героиней произведения молодую женщину, потерявшую любимого, композитор как бы домыслил и обобщил конкретный случай (безвременная смерть юноши), давший ему творческий импульс к созданию вокального цикла. Трагедия оборвавшейся жизни усилена трагедией женщины, оставшейся жить, но утратившей смысл существования.

Вокальный цикл Валерия Гаврилина «Русская тетрадь» из восьми песен на народные слова для меццо-сопрано и фортепиано (1965 г.) — одно из самых интересных произведений «новой фольклорной волны» в отечественной музыке второй половины XX века. Созданный 55 лет назад, совсем молодым тогда композитором, вокальный цикл «Русская тетрадь» по-прежнему вызывает интерес и эмоциональный отклик у исполнителей и слушателей своим глубоким психологизмом, искренностью проявления чувств и замечательной музыкой. Сделав героиней произведения молодую женщину, потерявшую любимого, композитор как бы домыслил и обобщил конкретный случай (безвременная смерть юноши), давший ему творческий импульс к созданию вокального цикла. Трагедия оборвавшейся жизни усилена трагедией женщины, оставшейся жить, но утратившей смысл существования.

Обучаясь на старших курсах Ленинградской консерватории, Валерий Гаврилин увлекся фольклором и отправился в экспедицию по деревням страны с целью понять особенности русской души, проникнуться атмосферой сельской местности и приобрести материал для работы. К этому времени студент Гаврилин уже много успел сочинить, но именно сейчас, находясь под впечатлением от разоренных деревень и проникнутых тоской женских песен с мечтой о лучшей доле, он пришел к выводу о цели собственного творчества. Свою миссию, как композитора, он видел в синтезе классических музыкальных канонов с бытовой, народной мелодией, в недрах которой скрыты настоящие сокровища поэтической эстетики. Запись некоторых страдальческих народных песен молодой композитор сделал в Усманском районе Липецкой области в 1961 году.

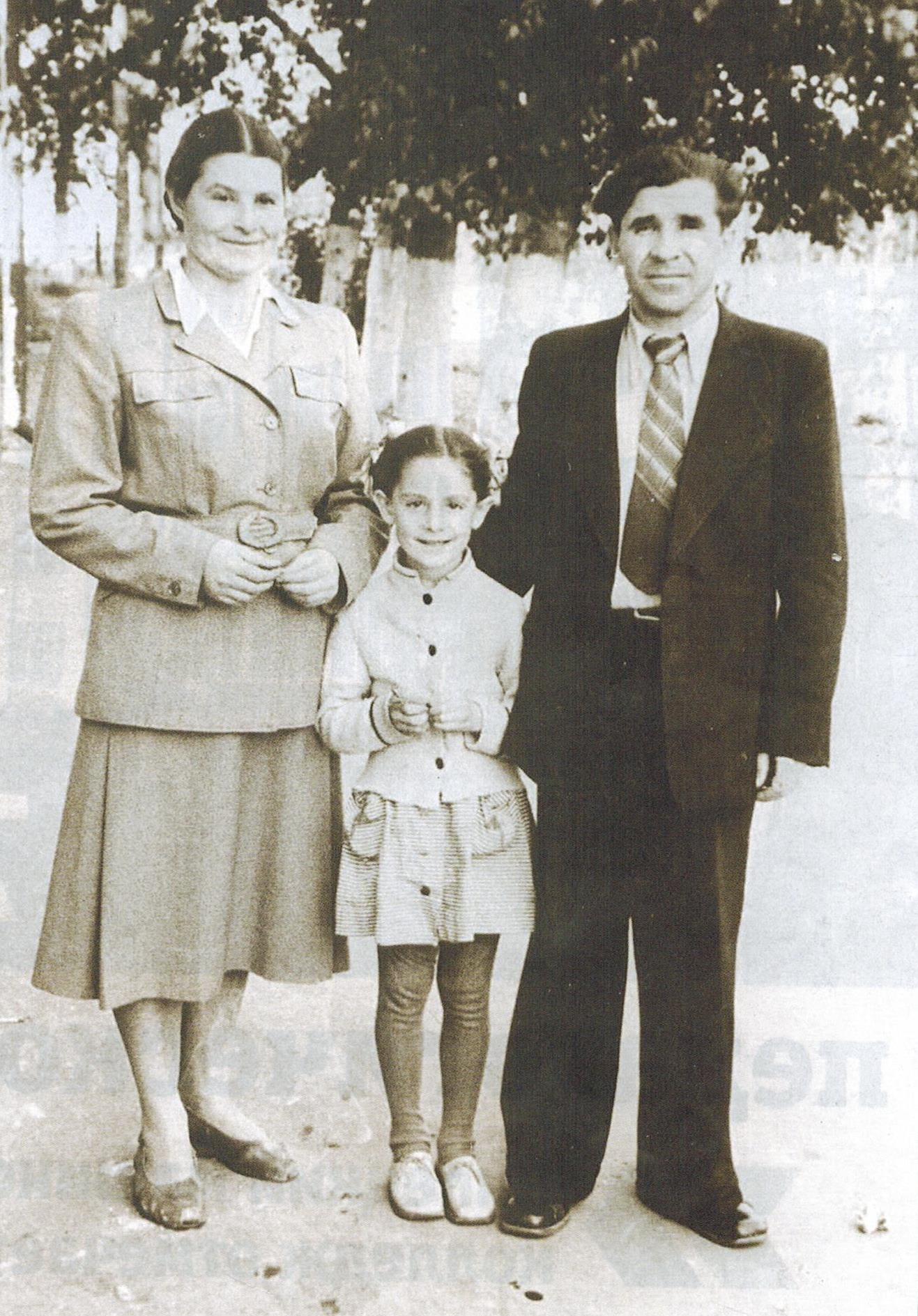

Первое исполнение вокального цикла «Русская тетрадь» состоялось на Ленинградской сцене в январе 1965 года. Композитор не случайно пригласил на дебют своего вокального произведения солистку Ленконцерта Надежду Юреневу. Певица обладала высоким профессиональным мастерством, глубоким знанием в области жанра и стиля, высокой интеллектуальностью и незаурядной художественной одарённостью. Своим исполнением народных песен, обработанных Валерием Гаврилиным, Надежда Юренева раскрыла не только текст сочинения, но и его подтекст, заставляя каждого по-новому вслушиваться даже в знакомую музыку. Её голос звал куда-то в среднерусскую полосу, на ржаные поля, на расцвеченные цветами луга…ведь она сама родилась в сельской местности и до 12 лет прожила в русской глубинке, в старинной Усмани (недалеко от Липецка). Детство, проведённое в глубинке России, в городе Усмани – дало возможность будущей певице незаметно для себя воспринять богатейший мир русской народной песни, что впоследствии так ярко сказалось в исполнении вокального цикла.

Первое исполнение вокального цикла «Русская тетрадь» состоялось на Ленинградской сцене в январе 1965 года. Композитор не случайно пригласил на дебют своего вокального произведения солистку Ленконцерта Надежду Юреневу. Певица обладала высоким профессиональным мастерством, глубоким знанием в области жанра и стиля, высокой интеллектуальностью и незаурядной художественной одарённостью. Своим исполнением народных песен, обработанных Валерием Гаврилиным, Надежда Юренева раскрыла не только текст сочинения, но и его подтекст, заставляя каждого по-новому вслушиваться даже в знакомую музыку. Её голос звал куда-то в среднерусскую полосу, на ржаные поля, на расцвеченные цветами луга…ведь она сама родилась в сельской местности и до 12 лет прожила в русской глубинке, в старинной Усмани (недалеко от Липецка). Детство, проведённое в глубинке России, в городе Усмани – дало возможность будущей певице незаметно для себя воспринять богатейший мир русской народной песни, что впоследствии так ярко сказалось в исполнении вокального цикла.

В Липецком областном краеведческом музее в январе 2020 года открылась выставка «Актриса вокальных интонаций».

Гости Липецкого областного краеведческого музея на выставке познакомятся с историей создания цикла народных песен «Русская тетрадь» композитора Валерия Александровича Гаврилина, а также смогут увидеть концертное платье певицы, фотографии из её семейного архива.

Зав. отделом региональной культуры Овчинников А.В.

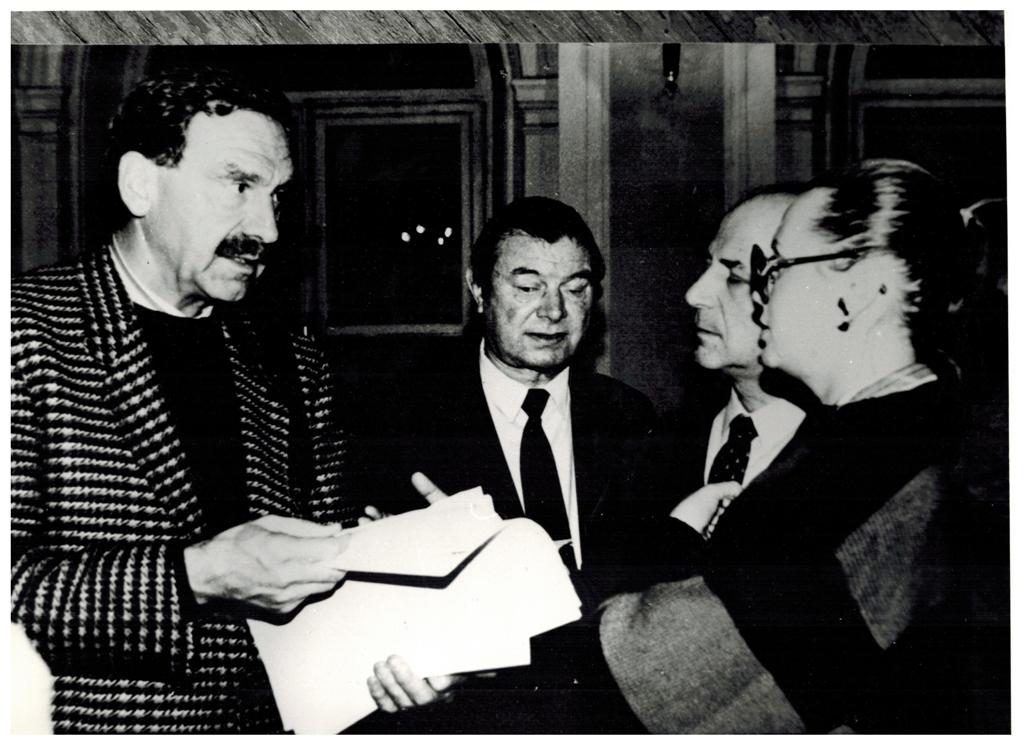

Андрей Петрович Мистюков (28 октября 1919—20 апреля 1987). Заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор и музыкальный организатор, знаток и хранитель национального песенного искусства.

Андрей Петрович Мистюков (28 октября 1919—20 апреля 1987). Заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор и музыкальный организатор, знаток и хранитель национального песенного искусства. С 1957 года жил и работал в Липецке. Создал ансамбль песни и пляски профтехобразования. Основатель (1962) и многолетний руководитель народного хора новолипецких металлургов. В 60-х годах, в хоре под его управлением работала хореографическая группа в которой танцевала юная Г. П. Шелякина. В 1968-1973 - концертмейстер и художественный руководитель Государственного Воронежского русского народного хора. В 1973 вернулся в Липецк и вновь возглавил хор новолипецких металлургов.

С 1957 года жил и работал в Липецке. Создал ансамбль песни и пляски профтехобразования. Основатель (1962) и многолетний руководитель народного хора новолипецких металлургов. В 60-х годах, в хоре под его управлением работала хореографическая группа в которой танцевала юная Г. П. Шелякина. В 1968-1973 - концертмейстер и художественный руководитель Государственного Воронежского русского народного хора. В 1973 вернулся в Липецк и вновь возглавил хор новолипецких металлургов. 9 декабря 1924 года в г. Данкове, в семье врача районной больницы родился сын Алексей. Отец будущего музыканта был опытным хирургом, добрым и высоконравственным человеком. Мать Татьяна Васильевна – учитель математики в средней школе, воспитавшая трёх детей. Образ жизни семьи был простой, хорошо организованный. Главной радостью жизни Алексея в детстве была природа. Он пропадал с друзьям на Дону и Вязовке – купание, волейбол, рыбалка, походы в лес. Очень любил голубей.

9 декабря 1924 года в г. Данкове, в семье врача районной больницы родился сын Алексей. Отец будущего музыканта был опытным хирургом, добрым и высоконравственным человеком. Мать Татьяна Васильевна – учитель математики в средней школе, воспитавшая трёх детей. Образ жизни семьи был простой, хорошо организованный. Главной радостью жизни Алексея в детстве была природа. Он пропадал с друзьям на Дону и Вязовке – купание, волейбол, рыбалка, походы в лес. Очень любил голубей. Надолго запомнился ему победный 1945-й год. Именно тогда он поступил в Московскую консерваторию в класс профессора Владимира Щербинина. Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского Алексей Лебедев закончил с отличием. Его имя, как лучшего студента, навечно занесено на Мраморную доску отличия в Московской консерватории.

Надолго запомнился ему победный 1945-й год. Именно тогда он поступил в Московскую консерваторию в класс профессора Владимира Щербинина. Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского Алексей Лебедев закончил с отличием. Его имя, как лучшего студента, навечно занесено на Мраморную доску отличия в Московской консерватории. Дирекция консерватории давала этому учебному пособию такую характеристику: он «является основополагающим трудом и практически единственным в СССР учебником по данной исполнительской специальности». Специалисты отмечали, что игра А. Лебедева отличалась великолепным бархатным звучанием инструмента по всему диапазону, безупречной техникой исполнения и тонким пониманием стиля. Помимо того, что Лебедев создал учебник «Школа игры на тубе», он является композитором нескольких десятков песен, его вокальные произведения исполняли лучшие музыкальные коллективы страны. Всемирное Братство Ассоциации Тубистов присудило ему награду «За жизненный подвиг», преклоняясь пред талантом и благодаря за создание школы игры на тубе.

Дирекция консерватории давала этому учебному пособию такую характеристику: он «является основополагающим трудом и практически единственным в СССР учебником по данной исполнительской специальности». Специалисты отмечали, что игра А. Лебедева отличалась великолепным бархатным звучанием инструмента по всему диапазону, безупречной техникой исполнения и тонким пониманием стиля. Помимо того, что Лебедев создал учебник «Школа игры на тубе», он является композитором нескольких десятков песен, его вокальные произведения исполняли лучшие музыкальные коллективы страны. Всемирное Братство Ассоциации Тубистов присудило ему награду «За жизненный подвиг», преклоняясь пред талантом и благодаря за создание школы игры на тубе.

Весной 2018 года в собрание скульптурных произведений Липецкого областного краеведческого музея поступила миниатюрная модель памятного знака в честь венчания Марии Алексеевны Пушкиной и Осипа Абрамовича Ганнибала — бабушки и деда великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Новый экспонат украсил собою «Литературную гостиную» - зал, рассказывающий о русских писателях и поэтах, чья жизнь и деятельность связана с историей Липецкого края.

Весной 2018 года в собрание скульптурных произведений Липецкого областного краеведческого музея поступила миниатюрная модель памятного знака в честь венчания Марии Алексеевны Пушкиной и Осипа Абрамовича Ганнибала — бабушки и деда великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Новый экспонат украсил собою «Литературную гостиную» - зал, рассказывающий о русских писателях и поэтах, чья жизнь и деятельность связана с историей Липецкого края.